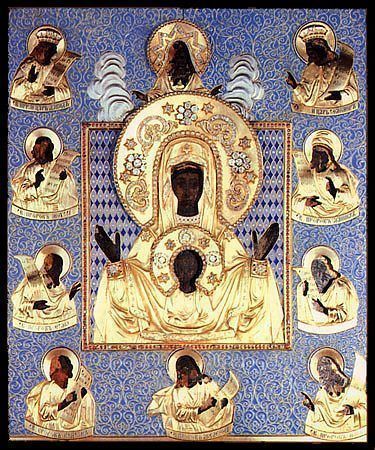

Сегодня исполняется 110 лет со дня окончания героической обороны крепости Порт-Артур. В дни русско-японской войны духовной помощью и поддержкой защитникам крепости должна была стать икона Пресвятой Богородицы, написанная специально для этого в Киеве точно в соответствии с видением пожилого матроса Феодора, участника обороны Севастополя. Старик поведал, что после усердной молитвы о русском флоте на Дальнем Востоке ему было видение Богородицы, которая сказала ему: «России предстоит вскоре очень тяжелая война на берегах далекого моря. Многие скорби ожидают ее. Напиши образ, что видишь сейчас, и отправь его в Порт-Артур. Если образ Мой утвердится в стенах города, то Православие восторжествует над язычеством и русское воинство получит победу, помощь и покровительство». Из-за различных задержек образ доставить в Порт-Артур не успели – после нескольких месяцев тяжелейшей осады крепость была сдана.

Сегодня исполняется 110 лет со дня окончания героической обороны крепости Порт-Артур. В дни русско-японской войны духовной помощью и поддержкой защитникам крепости должна была стать икона Пресвятой Богородицы, написанная специально для этого в Киеве точно в соответствии с видением пожилого матроса Феодора, участника обороны Севастополя. Старик поведал, что после усердной молитвы о русском флоте на Дальнем Востоке ему было видение Богородицы, которая сказала ему: «России предстоит вскоре очень тяжелая война на берегах далекого моря. Многие скорби ожидают ее. Напиши образ, что видишь сейчас, и отправь его в Порт-Артур. Если образ Мой утвердится в стенах города, то Православие восторжествует над язычеством и русское воинство получит победу, помощь и покровительство». Из-за различных задержек образ доставить в Порт-Артур не успели – после нескольких месяцев тяжелейшей осады крепость была сдана.

А какие еще образа могли бы быть упомянуты на страницах военной истории нашей страны? Какие святыни приносились в русские полки для укрепления духа воинов, перед какими иконами Царицы Небесной особо молились о даровании победы, о защите Отечества от врагов?

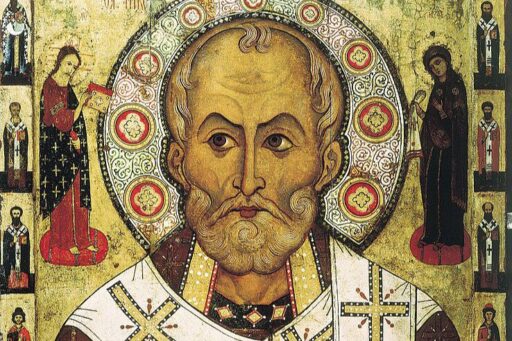

Феодоровская икона

Название свое икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца святого Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор.

Название свое икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца святого Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор.

Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери − благословение отца − постоянно находилась при святом Александре, в том числе и в походах, была его моленным образом. После смерти Александра Невского икона была взята его младшим братом Василием.

Василию Ярославичу, ставшему в свой черед великим князем, довелось бороться с междоусобицами и защищать Русь от внешних врагов. В 1272 году при очередном татарском набеге русское войско выступило из Костромы навстречу вражескому войску. Князь Василий двинулся в бой с чудотворной иконой Феодоровской. Яркие лучи исходили от святого образа, попаляя врагов; татары были разгромлены и изгнаны из Русской земли.

В 1276 году князь Василий умер в Костроме и там же обрел место последнего упокоения. Святая икона пребывала с тех пор в Костромском соборе святого Феодора Стратилата. Широкое распространение ее почитания по всей России связано с событиями начала XVII века — прекращением Смутного времени. В 1613 году чудотворной Феодоровской иконой из Костромского собора был благословлен при избрании на царство Михаил Романов.

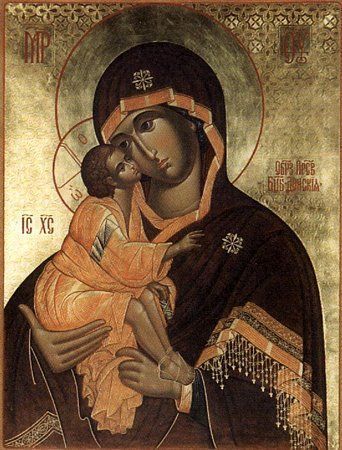

Донская икона

Этот образ Пресвятой Богородицы был написан Феофаном Греком. В день Куликовской битвы, согласно преданию, икона находилась среди русского войска, подавая ему помощь, а после победы была передана донскими казаками в дар великому князю Димитрию Донскому, который перенес ее в Москву.

Этот образ Пресвятой Богородицы был написан Феофаном Греком. В день Куликовской битвы, согласно преданию, икона находилась среди русского войска, подавая ему помощь, а после победы была передана донскими казаками в дар великому князю Димитрию Донскому, который перенес ее в Москву.

Накануне выступления против Казанского ханства в 1552 году Иоанн IV Грозный молился в Успенском соборе Коломны перед образом «пречистые, иже на Дону была с преславным великим князем Дмитрием Ивановичем». По возвращении из похода образ был перенесен в Благовещенский собор Московского Кремля. В Ливонской войне Донская икона также была заступницей и покровительницей православных воинов. В Полоцкий поход 1563 года Иоанн Грозный взял с собой «непобедимую воеводу чюдотворную икону Пречистые Богородици, сиречь Донскую, преже того стояла в соборном храме Успения Пречистые на Коломне».

В 1591 году крымский царевич Нурадин и его брат Мурат-Гирей с многочисленным войском вторглись в Россию, и, подступив к Москве, расположились на Воробьевых горах. Для ограждения от врагов вокруг Москвы был совершен крестный ход с Донской иконой Пресвятой Богородицы. В день битвы она находилась в походной церкви среди воинских рядов и обратила татар в бегство. В благодарность Пресвятой Богородице за Ее милость, явленную через Донскую икону, в 1592 году на том месте, где она стояла среди воинов, был основан Донской монастырь.

Гребневская икона

С Куликовской битвой исторически связана еще одна чудотворная икона Пресвятой Богородицы – Гребневская.

С Куликовской битвой исторически связана еще одна чудотворная икона Пресвятой Богородицы – Гребневская.

Она находилась в храме города Гребня, что на реке Чири, впадающей в Дон, и была поднесена жителями города великому князю Димитрию Донскому по возвращении его с Куликовской битвы в 1380 году.

В XV веке, после похода на Новгород, великий князь Иоанн Грозный по обету построил церковь Успения в Москве на Лубянке и в ней поставил Гребневский образ Божией Матери, который он брал с собою.

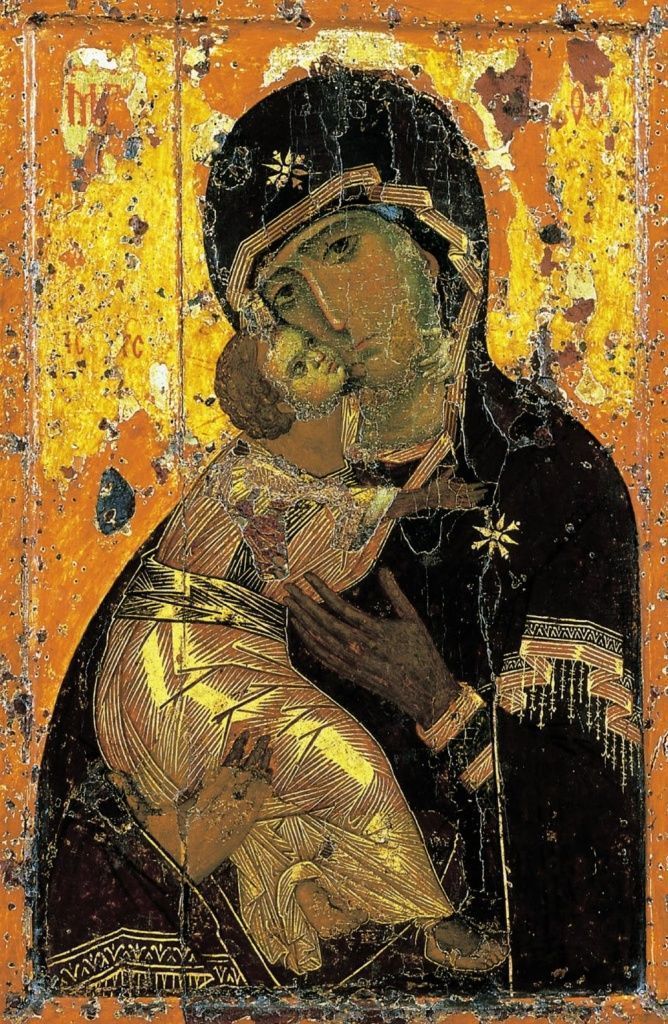

Владимирская икона

Святой благоверный князь Андрей Боголюбский брал с собой в походы чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, ведя войска вперед со словами: «Всяк уповай на Тя, Владычице, не погибнет».

Святой благоверный князь Андрей Боголюбский брал с собой в походы чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, ведя войска вперед со словами: «Всяк уповай на Тя, Владычице, не погибнет».

В 1395 году, когда Тамерлан, разорив Рязань, направился к Москве, уничтожая и опустошая все вокруг, решено было перенести чудотворную икону из Владимира в Москву. Ее встречали на Кучковом поле и перенесли в Успенский собор. Тамерлан, простояв с войском две недели на одном месте, внезапно устрашился, повернул на юг и вышел из московских пределов: «Бежал гонимый силою Пресвятой Девы».

С тех пор неоднократно великая эта святыня спасала российскую столицу от бед и вражеских нашествий. В 1451 году к Москве подошло войско ногайского хана с царевичем Мазовшей. Татары подожгли московские посады, но город так и не был захвачен. Святитель Иона во время пожара совершал крестные ходы по стенам города. Воины и ополченцы бились с неприятелем до ночи. Малочисленное войско великого князя в это время находилось слишком далеко, чтобы помочь осаждаемым. На следующее утро, как повествуют летописцы, врагов у стен Москвы не оказалось. Они услышали необычайный шум, решив, что это идет великий князь с огромным войском, и отступили. Сам же князь после ухода татар плакал перед заступницей – иконой Владимирской.

Третье заступничество Богоматери за Русь было в 1480 году. Это было хрестоматийное «великое стояние на Угре». Иван III отказался платить дань орде, и на Русь были посланы полки хана Ахмата. Встреча с русскими войсками произошла на берегу реки Угры. Войска стояли на разных берегах и ждали повода для атаки. В передних рядах русского войска держали икону Владимирской Богоматери. Происходили стычки, даже небольшие сражения, но войска так и не двигались друг на друга. Наше войско отошло от реки, давая возможность ордынским полкам начать переправу. Но отошли и ордынские войска. Русские воины остановились. А татары отступление продолжили и вдруг помчались без оглядки, бросая оружие, теряя обозы .В честь этого события празднование иконе совершается 23 июня.

В последний раз икона покидала Москву в 1812 году — на несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но вскоре она снова вернулась в Успенский собор. Знаменательно, что битва при Бородине была дана именно 26 августа, в еще один день празднования в честь иконы Богоматери Владимирской.

Смоленская икона «Одигитрия» (Путеводительница)

Принесенная в Россию в середине XI века икона в начале XII столетия по решению великого князя Владимира Мономаха была поставлена в Смоленском Успенском соборе. В 1238 году по гласу от иконы самоотверженный православный воин Меркурий ночью проник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина. Приняв в битве мученическую кончину, он был причислен Церковью к лику святых.

Принесенная в Россию в середине XI века икона в начале XII столетия по решению великого князя Владимира Мономаха была поставлена в Смоленском Успенском соборе. В 1238 году по гласу от иконы самоотверженный православный воин Меркурий ночью проник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина. Приняв в битве мученическую кончину, он был причислен Церковью к лику святых.

В 1602 году с чудотворной иконы был написан точный список, который поместили в башне Смоленской крепостной стены (позже там построили церковь). Новый список воспринял благодатную силу древнего образа, и когда русские войска 5 августа 1812 года оставляли Смоленск, икону они взяли с собой для охранения от неприятеля. Накануне Бородинской битвы этот образ носили по лагерю, чтобы укрепить и ободрить воинов к великому подвигу.

Древний образ Смоленской Одигитрии, взятый временно в Успенский собор Московского Кремля, в день Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской иконами Божией Матери обносили вокруг Белого города, Китай-города и кремлевских стен, а затем отправили к больным и раненым в Лефортовский дворец. Перед оставлением Москвы икона была взята в Ярославль.

После победы над неприятелем обе иконы-сестры были возвращены в Смоленск.

Тихвинская икона

В 1547 году великий князь Иоанн Васильевич Грозный перед венчанием на Царство совершил паломничество к «Пречистой на Тихвине». Спустя некоторое время, в 1560 году, по его повелению при храме возникает Тихвинский Богородичный мужской монастырь. Главной святыней обители стала чудотворная Тихвинская икона Божией Матери.

В 1547 году великий князь Иоанн Васильевич Грозный перед венчанием на Царство совершил паломничество к «Пречистой на Тихвине». Спустя некоторое время, в 1560 году, по его повелению при храме возникает Тихвинский Богородичный мужской монастырь. Главной святыней обители стала чудотворная Тихвинская икона Божией Матери.

Когда в 1613−1614 годах шведские войска захватили Новгород и неоднократно пытались разрушить обитель, Божия Матерь сама встала на ее защиту. Незначительные по числу иноки монастыря долгое время успешно отражали атаки превосходившего их по численности противника. При этом в решительные моменты боя наступающим шведам часто представлялись то многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и враги неожиданно обращались в бегство.

После окончания войны в монастырь прибыли царские послы. По их просьбе был изготовлен список с чудотворной иконы, перед которым 10 февраля 1617 года в деревне Столбово был заключен мир со шведами. Впоследствии этот список был принесен сначала в Москву, в Успенский собор, а затем по просьбе новгородцев, участвовавших в войне со шведами, отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе.

Смоленская икона «Умиление»

Этот чудотворный образ был явлен в 1103 году в Смоленске.

Этот чудотворный образ был явлен в 1103 году в Смоленске.

Известна другая Смоленская икона «Умиление» из местечка Окопы (под Смоленском).

Она находилась в лагере русских войск воеводы Шеина, удерживавших в течение двадцати месяцев (1611 — 1613) польских захватчиков от разграбления Смоленска.

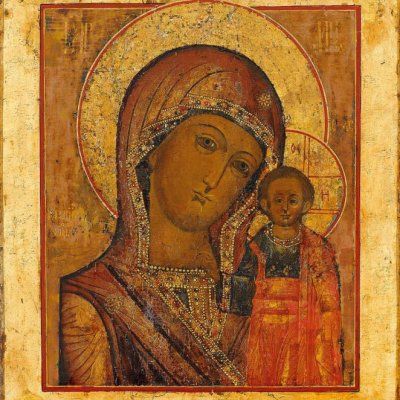

Казанская икона

Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной в 1579 году, стала вскоре всенародной святыней, знамением Небесного покрова Божией Матери, явленного всей Русской Церкви. В Смутное время священномученик Патриарх Гермоген, когда-то участвовавший в торжестве обретения Казанского образа, из заключения писал в разные концы русской земли письма, призывая всех собраться для изгнания интервентов, занявших в Москву.

Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной в 1579 году, стала вскоре всенародной святыней, знамением Небесного покрова Божией Матери, явленного всей Русской Церкви. В Смутное время священномученик Патриарх Гермоген, когда-то участвовавший в торжестве обретения Казанского образа, из заключения писал в разные концы русской земли письма, призывая всех собраться для изгнания интервентов, занявших в Москву.

Ополчение возглавил князь Димитрий Михайлович Пожарский, действовавший вместе с нижегородским жителем, «выборным от всей земли» Кузьмой Мининым. Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой список с Казанской чудотворной иконы, которую в Ярославле передали князю Димитрию. 22 октября 1612 года, русские войска взяли Китай-город, а через два дня − Кремль.

Попечением Дмитрия Пожарского на Красной площади был воздвигнут Казанский собор, куда была помещена икона, бывшая в ополчении при освобождении Москвы.

Каплуновский список Казанской иконы

В 1709 году перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воинством молился перед еще одним чудотворным списком Казанского образа – Каплуновской Казанской иконой Божией Матери. Дабы укрепить себя и свое войско надеждой на небесную помощь, он вызвал в ставку обретшего чудотворный образ священника Иоанна Уманского. Отец Иоанн вместе со святыней пробыл в войсках две недели.

В 1709 году перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воинством молился перед еще одним чудотворным списком Казанского образа – Каплуновской Казанской иконой Божией Матери. Дабы укрепить себя и свое войско надеждой на небесную помощь, он вызвал в ставку обретшего чудотворный образ священника Иоанна Уманского. Отец Иоанн вместе со святыней пробыл в войсках две недели.

При начале Полтавской битвы Петр I велел носить Каплуновский образ Богородицы перед полками, и сам царь со слезами молил Царицу Небесную о победе. Чудотворная икона Божией Матери была на поле боя вместе с русскими войсками.

После одержания решающей победы царь Петр возвратил святыню в храм села Каплуновка. Там впоследствии сохранялась позолоченная серебряная риза, украшенная венцом на главе Приснодевы, и ковчег на чудотворную икону, на исподней доске которого была вырезана надпись: «В сем ковчеге Император Петр I, по окончании 1709 года с Карлом XII под Полтавою войны, прислал обратно в Каплуновку чудотворный образ Божией Матери».

Севастопольский список Казанской иконы

Это единственная копия, сделанная после поновления Казанского образа баронессой П. И. Строгановой в 1754 году. На нижнем поле образа имеются две надписи, точно воспроизводящие текст с чудотворного подлинника. Первая: «7195 сей пречистый образ поновлял Михаил Малютин». Вторая: «А сего 1754 года – паки сей святой образ поновляла госпожа баронесса Прасковья Ивановна Строганова». На оборотной стороне иконы приведен следующий текст: «Сия святая Икона Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы (именуемой Казанскою) подлинная копия съ Иконы, находящейся въ Московском Казанском Соборе. По окроплении Ея святою водою на престоле домовой Церкви Московского Митрополита и по изнесении Ея среди Храма освящена молебнымъ пениемъ самимъ Высокопреосвященнейшим Филаретомъ митрополитомъ Московскимъ Августа 3 дня 1855 года, для отправления въ городъ Севастополь храбрымъ воинамъ Российскимъ».

Это единственная копия, сделанная после поновления Казанского образа баронессой П. И. Строгановой в 1754 году. На нижнем поле образа имеются две надписи, точно воспроизводящие текст с чудотворного подлинника. Первая: «7195 сей пречистый образ поновлял Михаил Малютин». Вторая: «А сего 1754 года – паки сей святой образ поновляла госпожа баронесса Прасковья Ивановна Строганова». На оборотной стороне иконы приведен следующий текст: «Сия святая Икона Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы (именуемой Казанскою) подлинная копия съ Иконы, находящейся въ Московском Казанском Соборе. По окроплении Ея святою водою на престоле домовой Церкви Московского Митрополита и по изнесении Ея среди Храма освящена молебнымъ пениемъ самимъ Высокопреосвященнейшим Филаретомъ митрополитомъ Московскимъ Августа 3 дня 1855 года, для отправления въ городъ Севастополь храбрымъ воинамъ Российскимъ».

Героическая оборона Севастополя закончилась 27 августа (8 сентября) 1855 года, но военные действия в Крыму продолжались до заключения перемирия 17 (29) февраля 1856 года. Казанская икона Божией Матери могла быть доставлена в Севастополь к середине августа 1855 года и перенесена отступающими войсками на Северную сторону. Там она, скорее всего, находилась в Петропавловской церкви, ставшей преемницей разрушенного в 1954 году госпитального храма на Корабельной стороне. В 1857 году, после окончания Крымской войны, образ Богоматери поместили в главный гарнизонный храм во имя святого архистратига Михаила.

Впоследствии Севастопольский список Казанской иконы Божией Матери перенесли во Владимирский собор – усыпальницу адмиралов − сразу после его освящения 5 октября 1888 года. Подтверждением тому служит хранящаяся в Севастопольском военно-историческом музее Черноморского флота России литография, на которой изображен эскиз киота с надписью: «От семьи морской».

После исхода Белого движения из Крыма чудотворный список исчез на несколько десятилетий, и только в 2000-х года был обретен в собрании московского коллекционера. При содействии Фонда Андрея Первозванного икона была передана в Севастополь.

Курская икона

Икона и её списки сопровождали русское воинство во многих походах. В 1676 году Курский-Коренной образ Богородицы путешествовал на Дон для благословения Донских казачьих полков.

Икона и её списки сопровождали русское воинство во многих походах. В 1676 году Курский-Коренной образ Богородицы путешествовал на Дон для благословения Донских казачьих полков.

В 1684 году Государи Иоанн и Петр Алексеевичи прислали в Коренную пустынь список с иконы с повелением, чтобы этот список сопровождал в походах православных воинов. В 1687 году икона посылалась в «большой полк» − основную часть рати, выставляемой в битвах.

В 1689 году списки с иконы были даны полкам в Крымский поход. В 1812 году копию Курского-Коренного образа отправили к князю Кутузову в действующую армию.

Августовская икона

Икона написана после явления Божией Матери в 1914 на Западном фронте над Августовским лесом в Восточной Польше. «7–8 сентября, накануне огромного и весьма кровопролитного сражения нашего с немцами, окончившегося разгромом нами германской армии, мы удостоились особого небесного видения. Наш отряд только что расположился на бивуаке. Было 11 часов ночи; прибегает к поручику Р. рядовой солдат и говорит: «Ваше высокоблагородие, идите». Поручик пошел и вдруг увидел Божию Матерь на небе с Иисусом Христом на руках, одною рукою указывающую на запад. Все нижние чины видели это, упали на колени и молятся. Видевшие еще долгое время любовались этим чудным видением, которое изменилось затем в большой крест и исчезло», − так рассказывали об этом явлении. На другой день на Западном фронте была одержана значительная победа.

Икона написана после явления Божией Матери в 1914 на Западном фронте над Августовским лесом в Восточной Польше. «7–8 сентября, накануне огромного и весьма кровопролитного сражения нашего с немцами, окончившегося разгромом нами германской армии, мы удостоились особого небесного видения. Наш отряд только что расположился на бивуаке. Было 11 часов ночи; прибегает к поручику Р. рядовой солдат и говорит: «Ваше высокоблагородие, идите». Поручик пошел и вдруг увидел Божию Матерь на небе с Иисусом Христом на руках, одною рукою указывающую на запад. Все нижние чины видели это, упали на колени и молятся. Видевшие еще долгое время любовались этим чудным видением, которое изменилось затем в большой крест и исчезло», − так рассказывали об этом явлении. На другой день на Западном фронте была одержана значительная победа.

Случившееся событие получило широкую огласку. С сентября 1914 года по ноябрь 1916 года Святейший Синод специально рассматривал вопрос об этом чуде. В результате 31 марта 1916 года после тщательного изучения сведений, представленных военными священниками с Северо-Западного фронта, было принято решение: «Святейший Синод, воздав хвалу и благодарение Господу Богу, дивно промышляющему по молитвам Пречистой Своей Матери, о всех обращающихся к Нему с усердною и искреннею молитвою, признает необходимым запечатлеть помянутое событие явления Божией Матери в памяти последующих поколений русского народа и посему определяет: благословить чествование в храмах Божиих и домах верующих икон, изображающих означенное явление Божией Матери русским воинам…».

Было создано множество образов, запечатлевших чудо явления Божией Матери; иконы эти получили большое распространение как на фронте, так и в тылу.

Подборку подготовила

Валентина ГОРОДНИЧЕВА