Как изменения в жизни русского народа в разные периоды истории отразились на обычаях подготовки к Вербному воскресенью и празднования этого дня?

Достоверных письменных источников о праздновании Вербного воскресенья ранее XVI века нет. С трудом можно поверить заявлениям авторов XIX века типа: «В тогдашнее время патриархальной простоты и вместе благочестия Вербною субботой народ, иногда и сам царь, ходили ломать вербу в Китай-город, на реку Неглинную, берега которой в изобилии покрыты были ивами и вербой…» (Любецкий С.М. «Старина Москвы и русского народа в историческом отношении с бытовою жизнью русских»).

Сохранились описания крестного хода XVI-XVII вв. в Москве в день Входа Господня в Иерусалим. Участие в нем царя и Патриарха тогда выделяло этот праздник из череды многих, делало его действительно великим. Для воспроизведения парадной встречи въезжавшего в Иерусалим Христа, за неимением пальм, на Руси стали использовать вербные ветки. Еще потребовался осел, но его обычно заменяла белая лошадь в шапочке с тряпочными ослиными ушами. Причина появления столь парадного шествия, скорее всего, связана с желанием воспроизвести с участием Московского Патриарха подобный обряд, совершавшийся Константинопольскими Патриархами. Как известно, Патриаршество на Руси было учреждено в царствование Феодора Иоанновича в 1589 году.

«В неделю Ваий, которая называлась также неделею цветною, цветоносным и вербным воскресеньем, цветоносием, в старину совершался обряд шествия на осляти, в воспоминание входа Христа Спасителя в Иерусалим. Известия об этом в церковном обряде не восходят раньше XVI столетия. В то время, в Москве, шествие происходило только в Кремле, около соборов; с XVII столетия оно совершалось уже за Спасские ворота ко Входу во Иерусалим – придельному храму Покровского собора (ныне Василий Блаженный)» (Костомаров Н.И., Забелин И.Е. «О жизни, быте и нравах русского народа»). То есть это была церемония, связанная с московским храмом, посвященным этому празднику.

Сложный комплекс Покровского собора состоит из нескольких храмов и приделов, один из которых и был освящен в честь Входа Господня в Иерусалим. Тем самым, именно Красная площадь в Москве с XVII века приобрела особую значимость для этого праздника и сохранила данную роль до наступления атеистического советского времени. М.И. Пыляев упоминал, что Покровский собор на Красной площади был построен на месте одного из московских крестцов, где собирались нищие, слепые певцы, выставлялись тела нуждавшихся в погребении безродных людей, вывозились в тележках подкидыши.

«Во второй половине XVII столетия обряд шествия на осляти происходил следующим образом… По обычаю Патриарх приходил к государю звать его к торжеству…В самый день Цветоносия, после ранней обедни государь выходил в Успенский собор в праздничном выходном платье, в сопровождении бояр, окольничьих и прочих чинов. Из собора совершался крестный ход… В 1675 году, кроме Патриарха, за крестами шли три митрополита, 2 архиепископа, 1 епископ, более 10 архимандритов, более 10 игуменов, 15 протопопов, 300 священников и 200 дьяконов – все в богатейшем облачении, одни в нарядных и цветных ризах, другие в таких же стихарях. Государево шествие, подобно другим царским выходам, открывалось нижними чинами, по три человека в ряд, впереди дьяки, за ними дворяне, стряпчие, стольники, ближние и думные люди и окольничьи. Потом шел государь, а за ним бояре, некоторые из думных и ближних людей и, наконец, гости. По обе стороны пути шли, для береженья от тесноты, стрелецкие полковники; кроме того, по всему пути расставлена была в писаных кадушках верба для народа. Ход останавливался у Покровского собора, лицом к востоку. Государь и Патриарх шли в соборный придел Входа в Иерусалим…В церкви Патриарх молебствовал…» («О жизни, быте и нравах русского народа»).

Разные авторы упоминают об участии в этой церемонии осла или лошади в шапочке с ослиными ушами, подводившейся Патриарху. Животное вел на поводу царь или его близкий родственник. Иногда конец повода рядом с царской рукой держал кто-то из приближенных, получивший особую царскую милость.

«С Лобного места Патриарх раздавал освященные им вербы и вайи [пальмовые ветви] царю, архиереям, боярам, окольничьим и думным дьякам. В продолжение чтения Евангелия протодиакон приводил к подножию Лобного места белого коня, снаряженного наподобие осла; Патриарх садился на него боком и ехал с Евангелием в одной руке и с напрестольным крестом в другой; на пути сто отроков постилали красные сукна и бросали к стопам Патриарха одежды свои. В этом шествии везли белые кони на великолепных санях огромную вербу, обвешаную искусственными цветами и плодами» (Пыляев М.И. Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы).

Интерес историков XIX века к обычаям допетровской Руси дал пищу для художественного воображения живописцев. В.Г. Шварц в 1865 году написал картину «Вербное воскресенье в Москве при царе Алексее Михайловиче», являющуюся яркой иллюстрацией к описаниям «шествия на осляти». За это полотно Вячеслав Григорьевич Шварц получил звание академика Академии художеств. Он был членом Археологического общества и серьезно изучал историю быта XVI – XVII вв. В решении Совета Академии отмечалось: «…благодарить за рисунок и за выбор серьезных, весьма обдуманных сюжетов из Русской истории».

И.Е. Забелин упоминает об украшении большого вербного дерева овощами и фруктами. Вербное дерево устанавливали на поставленных на колеса обитых красным сукном санях (сани в средневековой Руси считались почетнее других повозок). «Сторожа, 16 человек, ходили по всей Москве по садам и огородам и отыскивали подобающее дерево. Им выдавали на лапти и за ходьбу 13 алтын и 2 деньги. Дерево при постановке укрепляли к саням ужищами, дабы оно не могло покачнуться на сторону. По сторонам дерева пришивали доски, на чем стоять певчим… Под руководством соборного ключаря овощи и плоды нанизывались на простые нити и привешивались в известном более или менее красивом порядке к вербе. Ничего искусственного в этом убранстве вербы не прибавлялось. Оставалось природное дерево с белыми почками или зелеными листочками, смотря по времени ранней или поздней весны, и с овощами и плодами съедомыми, служившими нарядом, т.е. украшением дерева. Когда все было изготовлено, сани с вербою сторожа перетаскивали на себе к Лобному месту, где и ставили ее с вечера или рано утром еще до крестного хода. Кроме санной вербы, изготовлялась и ручная, или пучковая, состоявшая из вербных ветвей, украшенных также овощами, для раздачи духовным и светским властям. Для народа готовились целые возы простых ветвей» («О жизни, быте и нравах русского народа»).

Обратим внимание на то, что обычай праздничного убранства веток съедобными украшениями дожил в трансформированном виде в России до XX века. С принятием в XVIII веке традиции украшения рождественских елок русские в конце XIX и XX веке стали дополнять традиционный для западноевропейских христиан набор украшений елки из яблок (шаров), цветов (бантов) и ангелов как символов рая вполне земными плодами и игрушками из проклеенной и раскрашенной ваты. Большинство из нас с раннего детства помнят стеклянные елочные морковки, редиски, грибочки и ягодки, сделанные на советских фабриках елочных игрушек в 1950- 1960-х годов. В католических странах подобный декор не принят – там на елки вешали облатки, позже сменившиеся конфетами.

Раздача народу освященных вербных веток, приобретенных за счет благотворителя, бытовала и во второй половине XIX века. Русский писатель начала XX века И.С. Шмелев был сыном московского купца-предпринимателя. Вспоминая свое детство, он писал, как его отец, исполняя обязанности церковного старосты приходской церкви, заказывал целый воз веток вербы для бесплатной раздачи после освящения прихожанам (Шмелев И.С. «Лето Господне»).

Выбор вербы в качестве символа этого праздника связан, прежде всего, с тем, что ранней весной в русском климате нет зелени, способной хоть как-то заменить пальму. Верба к тому же считалась растением, влияющим на плодовитость людей и скота. Использование освященных вербных веток для первого выгона скота на пастбище связано с этими поверьями. Это явное переплетение более ранней народной традиции с христианской обрядностью.

Упоминается участие в праздничной церемонии в XVII веке сыновей стрельцов. Мальчики пели, расстилали по площади цветные сукна и парадные одежды на пути «осляти». За это они получали от Патриарха угощение и небольшие деньги («Старина Москвы и русского народа в историческом отношении с бытовою жизнью русских»). Участие мальчиков в весенних торжествах могло быть отголоском традиционных весенних детских праздников. Они знаменовали собой победу жизни над смертью – дети, не погибшие в зимние месяцы от инфекционных болезней, холода и голода, становились надеждой для их родителей. Поэтому с первыми весенними лучами взрослые спешили хоть чем-то порадовать наследников. Отсюда и непременная весенняя торговля игрушками, открывавшаяся с субботы в канун праздника Входа Господня в Иерусалим.

Праздничный стол в Вербное воскресенье был рыбным. Так, Патриарху в XVII веке подавали «сельди, паровые сниманы с огурцы, икра осенняя, блюдо икры осетрьи свеже, блюдо икры сиговые, сельди свежие под взваром, на пар лещи живые. Спина белой рыбицы, спина лососья, язь жареный, труба белужья, сход белужий» («Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы»).

С отменой Патриаршества в начале XVIII века прекратились роскошные шествия из Кремля к Покровскому собору. Постепенно забылась большая санная верба. Но на Красной площади у Лобного места каждую весну образовывался вербный базар. На нем торговали небольшими ручными вербами и просто пучками самых тонких веточек. С царствования Анны Иоанновны там же в Лазареву субботу стали устраиваться гулянья в экипажах («Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы»).

Для детей с XVIII века стали покупать «вербу изукрашенную», т.е. довольно большую ветку на подставке. На ней были искусственные цветы и висели дутые восковые плоды. Цена вербы зависела от числа восковых плодов и ангелочков на веточках. На самых дешевых было три яблочка и один ангелочек. Изготовлением таких нарядных верб занимались монахини и белицы Вознесенского монастыря, располагавшегося в Кремле. «Внутри этой обители было второе гулянье: по двору монастыря и по террасам его, около келий, прохаживался народ. Смотрел на выставку искусственных цветов, опушенных зеленью, красиво собранных букетами и гирляндами и покупал их у монахинь» («Старина Москвы и русского народа в историческом отношении с бытовою жизнью русских»). Еще на вербном торгу продавали так называемых «лукошных херувимов» из воска. Их часто дарили маленьким детям. В той или иной форме вербные базары были во всех городах.

Кроме вербы в провинции продавались искусственные цветы из ткани, цветной бумаги, крашеного мочала и стружек, продукты для пасхального стола, деревянные пасхальные яйца, игрушки.

В 1870-е авторы отметили серьезные перемены в ассортименте московского вербного базара и характере вербного гуляния. И.С. Шмелев вспоминал: «У самого Кремля под древними стенами, там, по всей площади, под Мининым-Пожарским, под храмом Василия Блаженного, под Святыми воротами с часами… «гуляет верба», великий торг – праздничным товаром, пасхальными игрушками, образами, бумажными цветами, всякими-то сластями, пасхальными разными яичками и – вербой». Набожный наставник мальчика Горкин говорил, что так повелось от старины. «К Светлому Дню припасаться надо, того-сего». Но он не одобряет усиливающиеся светские элементы праздника. «А господа вот придумали катанье. Что же поделаешь… господа» («Лето Господне»).

Нелепым называет это катание и мемуарист Н.Д. Телешов. «Экипажи… следовали медленно, почти шагом, одни за другими, наполненные нередко детьми, что хоть сколько-нибудь понятно, но чаще – расфранченными дамами и даже иногда мужчинами в цилиндрах и котелках. Образовывалась громаднейшая петля…и так кружились часами. А внутри этой колоссальной петли стояли группами полицейские офицеры в серых пальто с саблями у бедра и с револьверами на серебристых шнурах; они руководили порядком» («Московская старина: Воспоминания москвичей прошлого столетия»).

Упоминается продажа веночков из искусственных цветов на образа, воздушных шаров, незамысловатых игрушек (богородские резные «кузнецы», глиняные свистульки, жестяные дудки). Для украшения пучков веточек вербы использовали листики брусники.

Чрезвычайное разнообразие музыкальных игрушек на вербных базарах, несомненно, было своеобразным мостиком к традиционному весеннему детскому празднику, который в ряде местностей назывался «Свистунья». Вспоминая свое московское детство, создатель детского музыкального театра Наталья Сац упоминает купленные ей с сестренкой игрушки: водяной «соловей», глиняные свистульки, погремушки, колотушки, механическая балалайка (Сац Н.И. «Жизнь – явление полосатое»).

Расширение игрушечного ассортимента в конце XIX века отодвигало собственно сами события, праздновавшиеся в Вербное воскресенье и Лазареву субботу. Стали популярны лохматые бархатные и ватные зверюшки и куколки на булавках, шелковые бабочки. Их обычно покупала и прикалывала к одежде молодежь. Неотъемлемым атрибутом вербного базара стали воздушные шары, резиновые пищалки «уйди-уйди», бумажные «тещины языки».

Новые технологии пищевой промышленности породили шоколадных и сахарных барашков, голубков и ангелочков на спице, предназначенных для украшения куличей. Для подававшегося на пасхальный стол сливочного масла продавались масленки из кузнецовского фаянса или стекла в виде лежащих овечек или курочек в лукошке. Для упаковки подарков появились картонные яйцеобразные коробки и коробочки. Их производством занимались кустари.

Распространились сделанные из папье-маше разъемные футлярчики для крашеных яиц. Причем они расписывались как в манере иконописной миниатюры, так и в «китайщине». Например, на черном лаковом футлярчике золотом были нарисованы петушок и курочка с красными гребешками и золотые подсолнухи.

Стекольные заводы поставляли на вербные базары дешевые яйца из цветного гладкого или граненого стекла, пестренькие яички с «венецианской нитью».

В 1890-е годы вербный базар начинался уже с пятницы вербной недели. И ассортимент большинства товаров не имел отношения к церковному празднику. Здесь было все: «от ярких бумажных и тряпичных цветов и гирлянд до живых золотых рыбок в аквариумах, от замечательных букинистических коллекций… до пряников и конфет, до глиняной посуды или расписанной в русском стиле мебели, от отрезов ситца и коленкора до ювелирных изделий, золотых цепочек и часов, от жареных ошелушенных орехов и сладких маковок на меду до певчих живых птиц включительно» («Московская старина: Воспоминания москвичей прошлого столетия»). В этом многообразии только искусственные цветы – традиционный «вербный» товар. Это была уже типичная предпраздничная торговля нового времени.

Коммерциализация московского вербного базара, несомненно, влияла и на другие города. Ничто новое в торговле было не чуждо «Вербе» начала XX века: «драгоценные камни» по гривеннику штука (дешевенькие стразы), «подарки для стариков и старух» (приспособления для вдевания нитки в иголку), прохладительные напитки, мороженое и др. (Руга В., Кокорев А. «Москва повседневная. Очерки городской жизни начала XX века»).

Появились палатки так называемой «американки», в которых любой товар стоил 10 копеек. Торговцы безделушками присваивали им имена «на злобу дня». С появлением в России Государственной Думы лохматеньких игрушечных куколок стали называть именами популярных политических деятелей, вроде Пуришкевича или Родзянко. Борясь с таким, как бы мы теперь сказали, «пиаром», московский градоначальник издал приказ, запрещавший торговцам при продаже игрушек выкрикивать фамилии депутатов Думы и прочих политиков.

Элементы политической сатиры в праздничной торговле были, конечно, очень далеки от первоначального предназначения вербного базара. Он постепенно превратился в одно из городских развлечений. И.И. Шнейдер вспоминал: «Вербу» все ждали, на нее все шли, там ходили, толкались, утомлялись и, купив что-то ненужное или то, что каждый день можно было купить в соседнем с домом магазине, усталые выбирались из толпы и, еле волоча ноги, возвращались домой» («Москва повседневная. Очерки городской жизни начала XX века»).

Можно сказать, что художник Б.М. Кустодиев запечатлел финальное состояние вербного базара на Красной площади в Москве. Его картина «Вербный торг у Спасских ворот» была написана в 1917 году. На полотне изображены ларьки, торгующие пряниками, коврижками, плетеной мебелью, птичками и рыбками. С рук продают искусственные цветы, ковры, сувениры, воздушные шары (Докучаева В.Н. «Борис Кустодиев. Жизнь в творчестве»). Вид этого торга ничем не отличается от масленичных гуляний и ярмарок, которые так же детально рисовал этот художник. Почти никто из гуляющих не покупает саму вербу у немногочисленных торговок веточками.

Происшедшие изменения были вызваны как довольно далеко зашедшим к началу XX века процессом обмирщения городского уклада жизни, так и изъятием из празднования Вербного воскресения его наиболее торжественной и значимой «официальной» части.

Далеко не все горожане ходили в храм освящать вербу, участвовали в крестном ходе.

Городская вербная неделя, заканчивавшаяся вербным базаром, была незнакома большинству сельских жителей. Ветки они не покупали, а ломали сами. Все необходимое для грядущего пасхального праздника делали в своем хозяйстве. Освящению вербы в деревне придавали очень большое значение.

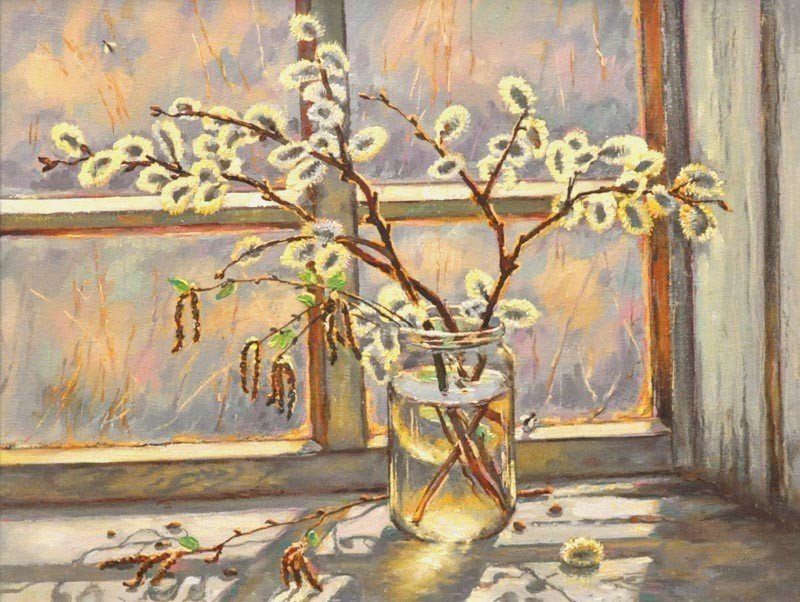

Среди крестьян и в XIX веке бытовали обычаи, связанные именно с вербой. Давшая корни в воде освященная веточка вербы сажалась на кладбище (Шмелев И.С. «Лето Господне»). На всякий случай пучок высохшей освященной вербы сохраняли у домашних икон до следующего года.

Атеистическая политика советского государства довольно долго не могла искоренить вербные базары. Торг на Красной площади в Москве был запрещен. Но пучки вербы, искусственные цветы, кустарные игрушки, краска для яиц, расфасованная в самодельные пакетики, упорно появлялись на провинциальных городских рынках вплоть до 1980-х годов. Исчезли восковые цветы и фрукты – их сменили бумажные парафинированные цветы. Среди токарных игрушек самыми редкими стали яйца, но коробочки, свистульки, грибочки, матрешки, каталки, пирамидки, сделанные кустарями за зиму, привозились мешками.

В 80-е к этому ассортименту добавились различные сухоцветы. Независимо от ранней или поздней весны стало считаться, что верба в пучках должна была быть с большими «пушка́ми». Поэтому торговки при ранней весне заранее ставили ветки в воду, а при поздней – хранили пушистые вербочки в погребах до заветного дня. При ботаническом многообразии вербы и ивы с такими почками продавцы и покупатели отдавали предпочтение красноталу.

Занятость на производстве, рост городов и отдаленность кладбищ от жилых районов привели к тому, что очень многие горожане с середины XX века стали проводить этот день за весенней уборкой могил. В прежние века в праздники этим не занимались – хватало и будней, так как тогда дорога от дома до кладбища не занимала много времени. Эти перемены стерли обычай вербного гуляния в центре городов.

В 1990-е годы из вербной торговли почти совсем исчезли кустарные изделия, и провинциальный вербный базар окончательно утратил свой традиционный облик. Ярчайшие и многообразные искусственные цветы из пластика и синтетической ткани вытеснили бумажные. Резко сократилась продажа самой вербы. Всесезонная торговля пластмассовыми детскими игрушками и сладостями обезличила детское восприятие праздника, ведь даже шоколадные яйца сейчас продаются 365 дней в году. Особенность базарам последнего времени придают только всевозможные фабричные упаковки с краской и украшениями для яиц.

В начале 2000-х годов в супермаркетах появилась торговля уже окрашенными яйцами, избавившая состоятельных горожанок даже от минимальных хлопот. Такая коммерческая трансформация «вербы» отразила перемены в быту новейшего времени.

В.Д. Орлова

Публикация журнала

«Тамбовские епархиальные ведомости»