Празднование Лазаревой субботы является важной частью церковного календаря и завершает собой период Четыредесятницы. В этот день верующие собираются на торжественную службу, которая предвозвещает о воскресении Иисуса Христа и служит напоминанием о его обещании воскрешения для всех верующих. Основным источником вдохновения для авторов богослужебных молитвословий и песнопений в Лазареву субботу служат библейские рассказы о чудесах, в том числе о воскрешении Лазаря из Евангелия от Иоанна. Почему гимны этого дня исполнены не только описанием совершившихся событий, но и особенно глубокими богословскими смыслами?

Что произошло в Вифании

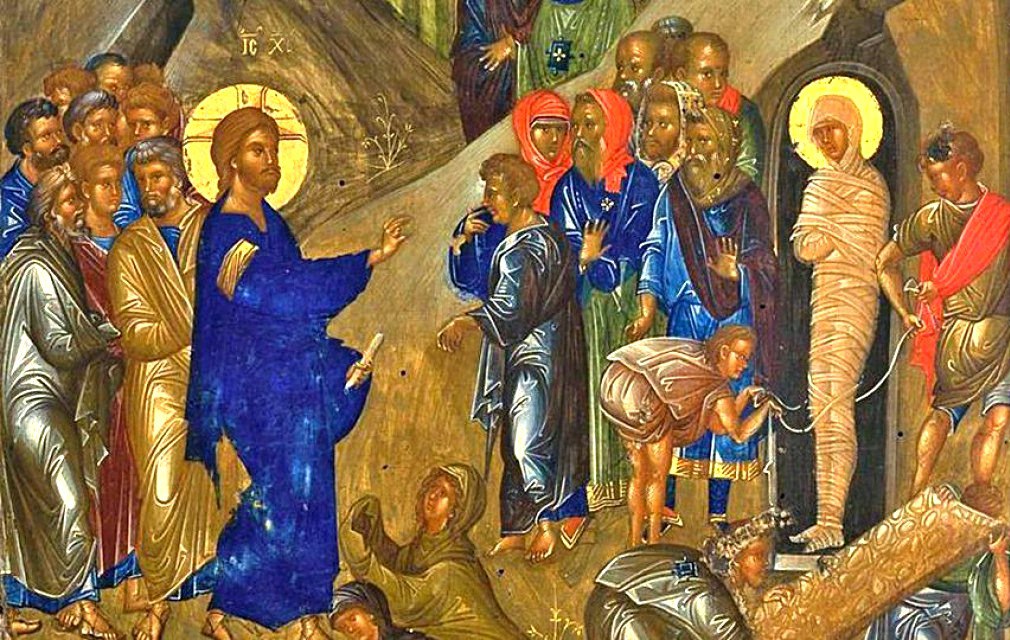

Живший в Вифании, что находится в Иудее, Лазарь был другом Иисуса Христа. Незадолго до начала Страстной недели он заболел. Его сестры Марфа и Мария отправили Иисусу, который в тот момент находился в Галилее, известие с просьбой прийти и помочь. Однако к тому времени, как Иисус прибыл, Лазарь скончался и уже четыре дня был похоронен. Иисус приказал убрать камень, закрывавший вход в гробницу, и после молитвы громко призвал Лазаря выйти.

Подробно это описывается в стихире:

«Прежде шести дней бытия Пасхи, прииде Иисус во Вифанию, воззвати умерша четверодневна Лазаря, и проповедати воскресение. Сретоша же его и жены, Марфа и Мариа сестры Лазаревы, вопиюще к Нему: Господи, аще бы еси был зде, не бы умерл брат наш. Тогда глагола к ним: не предрекох ли вам: веруяй в Мя, аще и умрет, жив будет: покажите ми, где положисте его? И вопияше к нему Зиждитель всех: Лазаре, гряди вон».

Лазарь, будучи мертвым уже четыре дня, восстал из гроба, все еще обернутый в погребальные пелены.

Библейский контекст

У Лазаря было две сестры, Мария и Марфа, которые жили в одном селении. Мария известна тем, что помазала Господа благовониями и отерла Его ноги своими волосами. Когда Лазарь заболел, сестры послали Иисусу весть: «Господи, тот, кого Ты любишь, болен» (Ин. 11. 1-44).

Евангельское повествование раскрывает сложную динамику внутри этой семьи. Марфа и Мария представляют собой два контрастных подхода к духовной жизни: Марфа – деятельная и практичная, а Мария – созерцательная. Несмотря на свои различия, они обе глубоко заботились о своем брате, и его болезнь объединила их в поисках помощи Христа.

История Лазаря учит нас также о природе болезни и о Божественной любви. Услышав про болезнь Лазаря, Иисус сказал: «Эта болезнь не к смерти, но для славы Божией, чтобы Сын Божий прославился чрез нее» (Ин. 11. 1-44). Это показывает нам, что иногда то, что мы воспринимаем как страдания и трудности, может привести к большей славе и пониманию божественных целей. В жизни каждый человек сталкивается с неизбежным процессом старения и смерти: «Возобладал надо мной гнев Твой, а я и не знал этого. Оглох я от звона цепи, наложенной смертностью моей, наказанием за гордость души моей», – говорится в «Исповеди» блаженного Августина. Мы видим, как стареют наши близкие, и это естественно – искать понимания и надеяться на исцеление.

Библия говорит нам, что Бог глубоко заботится о нас, больше, чем мы можем себе представить. Даже когда мы сталкиваемся с испытаниями, важно помнить, что Божья любовь глубока и вездесуща, она знает, в чем мы нуждаемся, лучше, чем мы сами.

По сути, история Лазаря и его сестер учит нас вере, сложности человеческих отношений и безграничности Божьей любви. Она заставляет нас смотреть дальше наших непосредственных обстоятельств и верить в Божий всеобъемлющий план для нашей жизни и всего мира.

Наконец, рассказ о том, как Иисус решил вернуться в Иудею, несмотря на опасность, показывает его преданность, продиктованную любовью. Его ученики предупреждали о риске, поскольку ранее иудеи пытались побить его камнями. Но Иисус, подчеркнув, что, идя днем, человек не споткнется, обозначил Свою божественную миссию, озаренную «светом мира» (Ин. 11. 1- 44). Его решение пробудить Лазаря, метафора возрождения надежды среди отчаявшихся, демонстрирует суть его учения – любовь, которая не знает границ и побеждает страх. Фома, один из учеников Христовых, продемонстрировал это, когда призвал своих собратьев следовать за Иисусом даже до смерти, воплотив в себе высшую жертву любви. Эти рассказы помогают задуматься о глубине божественной любви и сущности веры, выходя за рамки человеческого понимания и принимая чудесное в нашей повседневной жизни.

Исполняя надежду сестер Лазаревых

Иисус приближался, а тем временем многие иудеи пришли утешить Марфу и Марию в их горе. Эта практика была основана на Писании, которое говорит о том, что лучше быть в доме скорби, чем в доме праздника. Это значит, что лучше утешать скорбящих родственников, чем присутствовать на радостных торжествах. Среди евреев утешать тех, кто потерял близкого человека, было религиозной обязанностью – мицвой.

Услышав о приходе Иисуса, Марфа вышла встречать Его, а Мария осталась дома. Марфа была активной и напористой, а Мария – более созерцательной и оставалась дома, внимательно слушая. Когда Марфа встретила Иисуса, она сказала: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Ин. 11. 1-44). Сестры Лазаря были свидетелями чудес Христа, поэтому Марфа выразила веру в то, что Бог исполнит любую просьбу Иисуса Христа. И она вовсе не роптала на Господа, имея в себе добродетель даже во время трагедии: «Безропотное перенесение скорбей – какая высокая добродетель! А между тем она достигается едва ли не легче других добродетелей» (Г.И. Шиманский «Учение Святых Отцов о страстях и добродетелях»).

Возникает вопрос: почему Христос не пришел раньше к Лазарю и не исцелил его? Но в этом и был промысл, чтобы показать божественную силу не только людям, которые его окружали, но и будущим поколениям христиан: «Ибо если бы Он мог умереть, или мог вредить другому, лгать и вообще грешить, и быть злым, это было бы признаком не могущества в Боге, а слабости и бессилия, физического или нравственного» (протоиерей Григорий Дьяченко «Уроки и примеры христианской Веры, Надежды и Любви»).

Игумен Филлип (Симонов) пишет: «Посмотри еще, как Господь исполняет надежду сестер Лазаревых (надежду прочную, о коей говорила Марфа в первых своих словах: «Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой», – надежду, убежденную в том, что до прихода смерти всё подвластно силе Христовой». И продолжает: «и надежду одновременно нестойкую, надежду сквозь сомнение, – вспомним краткие, но вполне уверенные последние слова Марфы: «Господи! уже смердит», – надежду, которую привычный ход вещей заставляет усомниться, что сила пришедшей смерти кому-то может быть подвластной, ведь четыре дня как он во гробе, но в то же время – надежду, которая не сомневается в том, что действие силы Божией» («Училище покаяния: Схолии на полях Великого канона»).

Иисус заверил ее: «Брат твой воскреснет». Церковь с пасхальной радостью провозглашает, что все, кто умер, в конце концов воскреснут. Марфа ответила: «Я знаю, что он воскреснет в воскресение в последний день» (Ин. 11. 1-44). Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Всякий верующий в Меня, хотя бы и умер, будет жить, а кто живет и верует в Меня, тот никогда не умрет. Веришь ли ты этому?» (Ин. 11. 1-44). Это заявление бросает вызов общепринятому пониманию смерти, подчеркивая, что, хотя наши тела могут умереть, верующие обретут вечную жизнь.

У гробницы – пещеры, закрытой камнем, – Христос попросил убрать камень. Марфа, обеспокоенная запахом тления, поскольку ее брат был мертв уже четыре дня, колебалась. Иисус напомнил ей о силе веры: «Не говорил ли Я вам, что если вы уверуете, то увидите славу Божию?» (Ин. 11. 1-44).

Затем камень был отвален, и Христос, тронутый горем людей и Своей любовью к ним, прослезился. Это был редкий момент проявления Иисусом своих эмоций, отражающий Его глубокую связь с человечеством и его страданиями. Иисус поднял глаза к небу и поблагодарил Бога за то, что Он услышал Его, продемонстрировав присутствующим, что Он был послан Богом. Затем громко позвал Лазаря выйти, предвещая окончательное воскресение, когда прозвучит труба архангела. Лазарь вышел, все еще завернутый в погребальные пелены, и Иисус велел окружающим освободить его от этих уз.

Этот акт воскрешения Лазаря взволновал многих в Иудее и подготовил их к знаменательным событиям, связанным со входом Иисуса в Иерусалим и предваряющим Страстную неделю и Пасху. Это было свидетельство власти Иисуса Христа, укрепляющее обещание воскресения и вечной жизни, которое христиане празднуют как окончательную победу над смертью.

Лазарева суббота и Страстная седмица

Вопрос о том, почему Лазарева суббота отмечается в преддверии Страстной седмицы, имеет два аспекта: практический и теологический. Суббота перед Вербным воскресеньем, известная как Суббота святого Лазаря, является одним из самых древних праздников в Восточной Церкви, датируемым, возможно, ещё IV веком. В этот день читается отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором рассказывается о воскрешении Лазаря.

Изначально праздник воскрешения Лазаря и вход Господень в Иерусалим отмечались в один день – в Вербное воскресенье. Однако с IV века эти праздники начали отмечать раздельно, что подтверждается сохранившимися проповедями отцов Церкви того времени.

Протоиерей Александр Шмеман пишет: «На протяжении шести дней перед Лазаревой субботой церковное богослужение дает нам как бы следовать за Христом в дни, когда Он сначала возвещает смерть своего друга Лазаря, а затем начинает восхождение в Вифанию и в Иерусалим» («Великий пост»).

Такое разделение было углублено функциональными потребностями, которые помогали отделить одну неделю от другой и отметить эти события в разные дни. В результате Великий пост завершается в пятницу перед Вербным воскресеньем, оставляя субботу между ним и Вербным воскресеньем без литургических событий. Этот пробел был заполнен празднованием Лазаревой субботы.

Лазарева суббота и Вербное воскресенье являются переходом от Четыредесятницы к Страстной Седмице. Из евангельского повествования мы узнаём, что существует значительный временной промежуток между двумя чудесами – воскрешением Лазаря и воскрешением Христа. Тем не менее, согласно календарю церковных праздников, эти события разделены всего лишь восемью днями. Это связано с тем, что воскрешение Лазаря символически предвещает и заранее отображает воскрешение Христа. В то время как Иисус воскрешал других сразу после их смерти, Лазарь, который был мертв четыре дня, стал явным предзнаменованием воскрешения Христа на третий день. Это чудо особенно значимо, поскольку оно произошло за шесть дней до Пасхи, когда Христос прибыл в Вифанию и оттуда отправился в Иерусалим, что также символически отмечено проведением праздника в субботу.

Воскрешение Лазаря после четырех дней в гробе стало источником вдохновения для многих церковных гимнов и поэм, отражая его не просто как временное чудо, но как важный, недвусмысленный знак того, что Христос, «Господь славы», способен воскресить всех людей в последний день. Это событие воспринимается не только как предвестник воскресения Христа, но и как подтверждение Его божественной мощи и милосердия. Только благодаря Господу человек может жить вечно, поскольку человек тварен по своей природе и не имеет сам в себе жизни.

Празднование субботы Лазаря накануне Вербного воскресенья становится моментом, когда верующие отмечают завершение Великого поста и встречают Иисуса у гроба Лазаря, начиная тем самым период духовного обновления и подготовки к Страстной седмице. Это время наполнено духовной и физической подготовкой, направленной на то, чтобы глубже пережить события Страстной недели, осмыслить величие Бога и Его заботу о человечестве.

История о воскрешении Лазаря подчеркивает обещание личного воскресения для каждого человека, подчеркивая значение Иисуса Христа не только через Его поступки, но и через Его божественную сущность. Поэты и авторы гимнов делают акцент на совершенстве как божественной, так и человеческой природы Христа, связывая воскрешение Лазаря с воскресением Христа и обещанием всеобщего воскресения.

Богословские аспекты

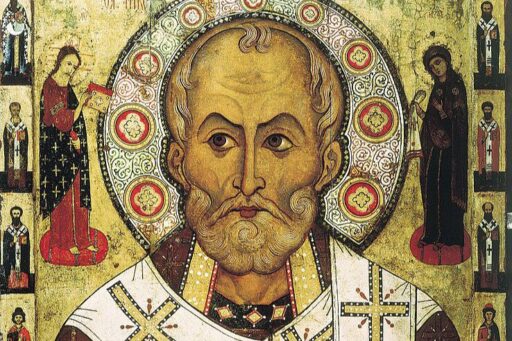

В песнопениях и тропарях Церкви формируются и распространяются основы христианской веры, создавая эмоциональную связь между людьми и фигурами христианства, такими как Христос, Дева Мария и все святые. Эти произведения несут в себе особое содержание, сосредоточенное на Христе и спасении. Богословские учения разъясняются и анализируются в тропарях и песнопениях, где гимнотворцы в пяти стихах излагают всю христологическую доктрину, показывая двойственную природу Христа через Его деяния.

Гимнография субботы Лазаря подробно описывает две природы Иисуса Христа – божественную и человеческую. В связи с этим она содержит точные богословские формулировки и проницательные богословские размышления. Воскрешение Лазаря служит ключевым моментом для раскрытия этих двух природ Христа.

Господь показывал Свою божественную природу, предсказав смерть Лазаря и совершив чудо воскресения, когда Лазарь восстал из мертвых и обратился к окружающим после четырех дней в гробнице.

В то же время в ходе этих драматических событий Иисус выразил глубокие человеческие эмоции, проявляя искреннюю скорбь и пролив слёзы. Христос, будучи истинным Богом, также принимает на себя человеческие эмоции, но никогда не поддается им полностью. Он осознанно принимает их, контролируя свои реакции, чтобы показать свою человеческую сторону. Даже в моменты глубокой печали и скорби Иисус не позволяет этим чувствам овладеть им полностью.

Авторы гимнов подчеркивают Его человечность, используя выражения «как человек» и «по закону природы», чтобы выделить этот аспект его природы.

Но воскрешение Лазаря – это лишь первый шаг в победе над смертью: «Человечество Христа составляет начаток новой твари – через Его человечество некая сила жизни вводится в космос, чтобы его воскресить и преобразить в окончательном уничтожении смерти» (В.Н. Лосский «Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие»).

Иисус не плакал из-за смерти Лазаря, ведь Он знал о его скором воскрешении. Однако слезы Иисуса были проявлением Его человеческой природы и сочувствия к человеческим страданиям, включая грехопадение, которое привело к духовной смерти людей: «Уподобимся Христу, ибо и Христос уподобился нам; соделаемся богами ради Него, ибо и Он стал человеком для нас. Он восприял худшее, чтобы дать лучшее; обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетой» (святитель Григорий Богослов «Творения»).

Господь плакал, потому что любил Лазаря и этим самым показал нам пример сердечной любви (епископ Афанасий (Сахаров) «Настроение верующей души по Триоди Постной»). Эти слезы были и символом печали по поводу неизбежной судьбы людей, ожидающих освобождения от смерти через воскрешение. Христос также оплакивал упорство иудеев, которые не признали в этом чуде возможность для исцеления и обновления, а вместо этого укрепились в своей зависти и неприязни.

Авторы гимнов и текстов описывают не только жизненный путь и деяния Иисуса, но и подчеркивают двойственность Его природы – как божественную, так и человеческую. Они исследуют, как эти две природы сосуществуют и взаимодействуют в действиях и учении Христа. Через это они стремятся показать, как верное отношение к Иисусу как к Сыну и Слову Божьему может преобразить мир и привести к глубокому пониманию божественного присутствия и любви в жизни каждого человека.

Христос раскрывается как источник жизни и Мессия, обещанный в пророчествах. Он дарует вечную жизнь всем, кто верит в Него. В Триоди мы находим слова: «Ты воскресение и жизнь за пределами смерти». Чудо воскрешения Лазаря Христом является Его победой над смертью и пророчеством о силе Бога, которое символизирует будущее воскресение Христа через три дня после Его собственной смерти, как и воскресение всех умерших в конце времен.

Сам Христос, говоря громким голосом «Лазарь, гряди вон», не только буквально воскрешает Лазаря, но и символически указывает на возможность новой жизни для человеческой природы, которая будет освобождена от смерти.

Вера в Христа предлагает искупление и надежду на вечную жизнь, которая начинается уже в настоящем, а не в неопределенном будущем. Его Слово непрестанно и всемогуще: «Если Слово предшествует творению сущих, то не было, нет и не будет слова, которое выше этого Слова. Оно не лишено ума или жизни, но обладает умом и жизнью, поскольку имеет рождающий Его Ум, существующий сущностным образом, то есть Отца, и Жизнь, то есть Святой Дух, [также] существующую сущностным образом и сосуществующую с Ним» (преподобный Максим Исповедник «Мистагогия»).

Главное, необходимо помнить, что «тот, кто погружен в греховный сон, не опомнится и не встанет, если не придет к нему на помощь Божественная благодать» (святитель Феофан Затворник «Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики»).

Песнопения, восхваляющие чудо воскрешения Лазаря и торжественный въезд Христа в Иерусалим, славят Его как победителя над смертью. В Евангелиях Христос говорит: «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин. 11. 1-44), подтверждая, что вера в Него дает людям надежду на воскресение и вечную жизнь. И Господь также воскресит всех людей, как воскресил Лазаря и сам воскрес на третий день: «В день всеобщего воскресения мертвых, при последнем трубном голосе Архангела Ты откроешь дела тьмы и советы человеческих сердец. В этот час, как Человеколюбец, пощади согрешивших, но не отступивших от Тебя (верующих)» (епископ Вениамин (Милов) «Чтения по литургическому богословию»).

И святитель Филарет Московский пишет об этом: «Действие всемогущества Божия, по которому все тела умерших человеков, соединясь опять с их душами, оживут и будут духовны и бессмертны» («Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви»).

Три главные идеи богослужения Лазаревой субботы

Гимны Лазаревой субботы иллюстрируют связь между воскресением Христа и адом. В этих текстах часто упоминается ад, что показывает, как авторы гимнов не только делятся своими собственными представлениями о загробном мире, но и черпают вдохновение из различных мистических источников, хотя и выборочно и творчески. В апокрифическом панегирике Никодима, например, содержится подробное описание ада. Описывается также, как Лазарь был освобожден Христом из Ада после Его зова и как с воскресением Христа врата ада и смерти были уничтожены, символизируя победу жизни над смертью.

Важно, что Библия является основным источником для гимнографии Страстной седмицы. Гимны насыщены отсылками к библейским текстам, причем содержание апостольских и евангельских чтений напрямую связано с событиями Страстной седмицы. Авторы гимнов обладали не только обширными знаниями Священного Писания, но и глубоким пониманием её теологического содержания. Таким образом, верующие, слушая эти гимны, лучше усваивают евангельские смыслы.

В гимнах Христос предстает как Владыка жизни и смерти, демонстрируя Свою божественную силу и милость.

Авторы гимнов стремятся передать несколько ключевых идей:

↘ Христос является Богочеловеком, обладая как божественной, так и человеческой природой. Это иллюстрируется Его способностью сочувствовать человеческим страданиям, проявляя эмоции, например, слезы у гроба Лазаря, и одновременно демонстрируя Свою божественную силу, воскрешая Лазаря из мертвых;

↘ Воскрешение Лазаря символизирует обещание всеобщего воскресения перед страстями Христовыми. Это действие является предвестником и обещанием будущего воскресения всех людей, подтверждая веру в победу над смертью и тлением.

↘ Христос – воскресение и искупление. Он представлен как сила, способная разрушить власть Ада и обеспечить вечную жизнь верующим в Него.

Иерей Андрей БОЛДЫРЕВ

В основе материала –

публикация журнала «Теологический вестник

Смоленской православной духовной семинарии»

(публикуется в сокращении)