«Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся» Кто не знает этих слов Священного Писания? Вот только все равно вражда, злоба, непримиримость нередко берут верх в отношениях между людьми, и как сложно бывает восстановить мир!

«Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся» Кто не знает этих слов Священного Писания? Вот только все равно вражда, злоба, непримиримость нередко берут верх в отношениях между людьми, и как сложно бывает восстановить мир!

Пример сохранения мира в душе и восстановления мирных отношений между ближними мы можем увидеть в житиях святых. И порой усилия угодников Божиих оставляли важный след не только в жизнях отдельных людей, но и в истории.

Коварство – в сердце злоумышленников,

радость – у миротворцев (Притч. 12. 20)

Святитель Амвросий, епископ Медиоланский (IV в.). Слава о епископе Амвросии и его деяниях привлекла к нему многих последователей из других стран. Из далекой Персии приходили к нему ученые мудрецы, чтобы обрести Истину. Фритигильда, царица воинственного германского племени маркоманов, часто нападавшего на Медиолан, просила святителя наставить ее в христианской вере.  Святой в письме к ней убедительно изложил догматы Церкви. Уверовавшая царица обратила в христианство своего мужа и убедила его заключить мирный договор с Римской империей.

Святой в письме к ней убедительно изложил догматы Церкви. Уверовавшая царица обратила в христианство своего мужа и убедила его заключить мирный договор с Римской империей.

Святитель Петр, митрополит Московский. Много трудностей испытал Первосвятитель в первые годы управления Русской митрополией. В страдавшей под татарским игом Русской земле не было твердого порядка, и святителю Петру приходилось часто менять места своего пребывания. В этот период особенно важны были труды и заботы святителя об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. Во время постоянных объездов епархий он неустанно поучал народ и духовенство о строгом хранении христианского благочестия. Враждовавших князей он призывал к миролюбию и единству.

Святой благоверный князь Андрей Боголюбский (1110–1174), внук Владимира Мономаха и сын Юрия Долгорукого, еще в юности был назван Боголюбским за постоянно присущее ему глубокое молитвенное внимание, прилежание к церковным службам и «утаенных молитв к Богу присвоение». Храбрый воин, он был участником многих походов своего воинственного отца и не раз в сражениях был он близок к смерти, но каждый раз Промысл Божий незримо спасал князя-молитвенника. Вместе с тем летописцы подчеркивают миротворческий дар святого Андрея, редкий в князьях и полководцах того сурового времени. Сочетание воинской доблести с миролюбием и милосердием, великого смирения с неукротимой ревностью о Церкви было в высшей степени присуще князю Андрею. Рачительный хозяин земли, постоянный сотрудник в градостроительной и храмоздательной деятельности Юрия Долгорукого, он строит с отцом Москву (1147), Юрьев-Польский (1152), Дмитров (1154), украшает храмами Ростов, Суздаль, Владимир. В 1162 году святой Андрей с удовлетворением мог сказать: «Я белую Русь городами и селами застроил и многолюдною сделал».

Святой благоверный князь Андрей Боголюбский (1110–1174), внук Владимира Мономаха и сын Юрия Долгорукого, еще в юности был назван Боголюбским за постоянно присущее ему глубокое молитвенное внимание, прилежание к церковным службам и «утаенных молитв к Богу присвоение». Храбрый воин, он был участником многих походов своего воинственного отца и не раз в сражениях был он близок к смерти, но каждый раз Промысл Божий незримо спасал князя-молитвенника. Вместе с тем летописцы подчеркивают миротворческий дар святого Андрея, редкий в князьях и полководцах того сурового времени. Сочетание воинской доблести с миролюбием и милосердием, великого смирения с неукротимой ревностью о Церкви было в высшей степени присуще князю Андрею. Рачительный хозяин земли, постоянный сотрудник в градостроительной и храмоздательной деятельности Юрия Долгорукого, он строит с отцом Москву (1147), Юрьев-Польский (1152), Дмитров (1154), украшает храмами Ростов, Суздаль, Владимир. В 1162 году святой Андрей с удовлетворением мог сказать: «Я белую Русь городами и селами застроил и многолюдною сделал».

«Как по возвращении здоровья уничтожается болезнь

и по появлении света не остается тьмы,

так с появлением мира исчезают все страсти,

возбужденные сопротивным» (Святитель Григорий Нисский).

Святитель Арсений, епископ Тверской. Будучи назначен на Тверскую кафедру, «бояся владычества прияти во Твери, виде бо там вражду и брань многу, и смутися и ужасеся». После долгих уговоров и под угрозой соборного запрещения митрополит и князь наконец получили его согласие на хиротонию, которая состоялась 15 августа 1390 года. Вступив на кафедру, епископ Арсений как великий молитвенник и миротворец смог прекратить многие раздоры в Тверском княжестве.

Святитель Даниил Сербский, единственный сын богатых и знатных родителей, был приближенным сербского короля Стефана Уроша Милютина. Отказавшись от светской карьеры, он принял постриг. Когда же пришло время выбирать игумена в Хилендарский монастырь на Святой Горе Афон, то назначение получил святой Даниил. Игуменствовать святому пришлось в то тяжелейшее для Святой Горы время, когда изгнанные из Палестины крестоносцы, смешавшись с арабами, расхищали и грабили афонские монастыри, «не щадя никакой святыни». Святой Даниил мужественно пребывал в Хилендарском монастыре, который перенес и штурмы, и осаду, и голод.

Святитель Даниил Сербский, единственный сын богатых и знатных родителей, был приближенным сербского короля Стефана Уроша Милютина. Отказавшись от светской карьеры, он принял постриг. Когда же пришло время выбирать игумена в Хилендарский монастырь на Святой Горе Афон, то назначение получил святой Даниил. Игуменствовать святому пришлось в то тяжелейшее для Святой Горы время, когда изгнанные из Палестины крестоносцы, смешавшись с арабами, расхищали и грабили афонские монастыри, «не щадя никакой святыни». Святой Даниил мужественно пребывал в Хилендарском монастыре, который перенес и штурмы, и осаду, и голод.

Когда на Святой Горе воцарился мир, святой сложил с себя игуменство и удалился на полное безмолвие в келлию святого Саввы Сербского (в Карее). Во время междоусобной войны Уроша Милютина с братом Стефаном Драгутином подвижник был вызван в Сербию и примирил братьев. На родине Даниил был посвящен в епископа Банского и поставлен настоятелем знаменитого монастыря святого Стефана – королевской сокровищницы. Закончив в Банске постройку кафедрального храма во имя святого апостола и архидиакона Стефана, святой Даниил снова вернулся к иноческим подвигам на Святую Гору.

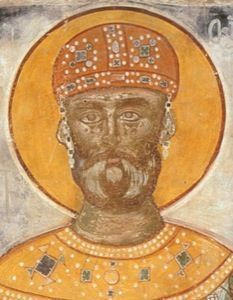

Святой благоверный Давид III Возобновитель, царь Иверии и Абхазии (1089–1125). Наименование «Возобновитель» дал святому царю Давиду грузинский народ за его великие труды по восстановлению Грузии и укреплению Грузинской Православной Церкви. Грузия, безжалостно опустошенная турками, страдавшая от междоусобиц, под скипетром Давида Возобновителя объединилась в сильное централизованное государство. Грузинская Церковь, в процветании которой царь видел залог незыблемости и единства государства, являлась предметом его особого попечения. В царствование святого Давида Возобновителя в Грузии были воздвигнуты десятки храмов и монастырей, создавались новые и расширялись старые города.

Святой благоверный Давид III Возобновитель, царь Иверии и Абхазии (1089–1125). Наименование «Возобновитель» дал святому царю Давиду грузинский народ за его великие труды по восстановлению Грузии и укреплению Грузинской Православной Церкви. Грузия, безжалостно опустошенная турками, страдавшая от междоусобиц, под скипетром Давида Возобновителя объединилась в сильное централизованное государство. Грузинская Церковь, в процветании которой царь видел залог незыблемости и единства государства, являлась предметом его особого попечения. В царствование святого Давида Возобновителя в Грузии были воздвигнуты десятки храмов и монастырей, создавались новые и расширялись старые города.

Понимая миротворчество как осуществление заповеди Господней (Мф. 5, 9), царь Давид примирил кипчакского хана Атрака с осетинами и водворил мир в Дарьяльском ущелье.

Святитель Алексий, митрополит Московский и всея России чудотворец. Когда скончался великий князь Иоанн, святитель взял под свою опеку малолетнего его сына Димитрия (будущего князя Димитрия Донского, победителя битвы на Куликовом поле). Много пришлось святому владыке потрудиться, дабы примирять строптивых князей, не желавших признавать власть Москвы.

Порой, будучи движимы миролюбием и стремлением предотвратить братоубийственную рознь, святые претерпевали многие лишения и даже смерть. Памятен подвиг святых страстотерпцев Бориса и Глеба, дошли до нас и иные примеры миролюбия и кротости.

Святой Стефан Урош, царь Сербии, сын царя Душана Немани, родился в 1337 году. По смерти отца он стал независимым и деятельным правителем Сербии, был верен Господу, отечески покоил вдов и сирот, усмирял ссоры и утверждал мир, миловал нищих, защищал обиженных. В интересах мира в Сербии и для сохранения своей жизни святой Стефан вынужден был удалиться к родственнику, князю Лазарю. Тотчас же престолом овладел Вулкашин, дядя святого Стефана, но боязнь соперничества не давала ему покоя. Через свою сестру, мать святого Стефана, он вызвал племянника к себе в г. Скопле, как бы для примирения. Встретив его с почестями, как царя, он пригласил его на охоту. Когда, утомленный охотой, святой Стефан сошел с коня у колодца и нагнулся, чтобы почерпнуть воды, Вулкашин нанес ему смертельный удар булавой по голове († 1367).

Если кто будет находиться в неприятных отношениях к нам,

не станем еще более воспламенять его нерасположение,

а кротостью и смирением в словах и делах будем умирять вражду

и таким образом врачевать озлобленную душу» (Святитель Иоанн Златоуст)

Святой благоверный великий князь Мстислав Владимирович (во святом Крещении Феодор) родился 1 июня 1076 года. После смерти деда святой Мстислав занял свою вотчину − Ростовский стол. В 19 лет юный князь одержал победу над своим дядей, Черниговским князем Олегом. Князь Олег убил его брата Изяслава и захватил Ростов и Суздаль, принадлежавшие благоверному князю Мстиславу.

Святой благоверный великий князь Мстислав Владимирович (во святом Крещении Феодор) родился 1 июня 1076 года. После смерти деда святой Мстислав занял свою вотчину − Ростовский стол. В 19 лет юный князь одержал победу над своим дядей, Черниговским князем Олегом. Князь Олег убил его брата Изяслава и захватил Ростов и Суздаль, принадлежавшие благоверному князю Мстиславу.

Святой не хотел проливать неповинной крови. Он желал примириться с дядей и просил его довольствоваться наследованным городом Рязанью. Но Олег уже собирался в поход на Новгород. Тогда благоверный князь Мстислав разбил его в сражении (1096), и Олег, потеряв Суздаль и Ростов, едва укрылся в Муроме. Святой Мстислав снова предложил мир и просил лишь вернуть пленных. Олег притворно согласился, и благоверный князь Мстислав распустил войско. В празднование великомученику Феодору Тирону, в субботу первой седмицы Великого поста, он спокойно сидел за обедом в Суздале, когда гонцы принесли ему весть, что князь Олег стоит на Клязьме с войском. В одни сутки благоверный князь Мстислав собрал войско и через четыре дня, когда к нему подошел брат, дал новое сражение. Олег в страхе бежал в Рязань, а святой Мстислав освободил пленников, вышел из Муромской земли и затем примирил Олега с великим князем Святополком (1093–1114) и своим отцом Владимиром Мономахом.

Святитель Василий, архиепископ Новгородский, по прозванию Калика, был священником в Новгороде и за добродетельную жизнь избран на Новгородскую кафедру. Святой Василий рукоположен в архиепископа Новгородского святым митрополитом Феогностом († 1353; память 14 марта) во Владимире Волынском в 1331 году. Он возглавлял Новгородскую кафедру в тяжелое время княжеских усобиц и внутренних раздоров в самом городе. Неоднократно он виделся с великим князем Московским Иваном Калитой, склоняя его к миру с Новгородом. В 1344 году, когда в Новгороде собрались для выбора посадника одновременно два, враждовавших между собой, веча, святитель примирил обе стороны. Самоотверженная архипастырская деятельность святителя Василия была отмечена современником-летописцем так: «Дай ему, Господи, жить много лет на сем свете и на том поставь его одесную Себя, – он много потрудился для Церкви Твоей».

Святитель Василий, архиепископ Новгородский, по прозванию Калика, был священником в Новгороде и за добродетельную жизнь избран на Новгородскую кафедру. Святой Василий рукоположен в архиепископа Новгородского святым митрополитом Феогностом († 1353; память 14 марта) во Владимире Волынском в 1331 году. Он возглавлял Новгородскую кафедру в тяжелое время княжеских усобиц и внутренних раздоров в самом городе. Неоднократно он виделся с великим князем Московским Иваном Калитой, склоняя его к миру с Новгородом. В 1344 году, когда в Новгороде собрались для выбора посадника одновременно два, враждовавших между собой, веча, святитель примирил обе стороны. Самоотверженная архипастырская деятельность святителя Василия была отмечена современником-летописцем так: «Дай ему, Господи, жить много лет на сем свете и на том поставь его одесную Себя, – он много потрудился для Церкви Твоей».

«Да, − скажет кто-то, − но если ты не князь, не святитель, не герой, можно ли стать миротворцем?»

«Да, − скажет кто-то, − но если ты не князь, не святитель, не герой, можно ли стать миротворцем?»

Вот пример того, кто умалил себя «до зела». Блаженный Николай Кочанов, Христа ради юродивый Новгородский († 1392). В одном рубище в лютые морозы он бегал по городу, терпя побои, обиды, насмешки. Блаженный Николай и другой новгородский юродивый блаженный Феодор (память 19 января) вели себя как непримиримые враги и тем самым наглядно показывали новгородцам пагубность их междоусобной распри. Однажды, догоняя своего мнимого противника, блаженный Николай пошел по Волхову, как по суше, и бросил в блаженного Феодора кочан капусты, отчего и был назван Кочановым.

Живущие во вражде между собою,

если случится им в таком состоянии переселиться из тела,

в час суда найдут себе неумолимое осуждение

(Преподобный Ефрем Сирин).

Нельзя длить вражду с ближними, ведь кто из нас может знать, сколько у него остается времени на то, чтоб примириться? Тяжко нести груз раздоров и непримиримости по жизни, тем более страшно оказаться обремененными этим грузом у порога смерти.

Блаженный Никита жил в Константинополе и занимал должность хартулария (письмоводителя). Называют его «сокровенным» потому, что, живя в миру, среди городской суеты, тайными подвигами благочестия достиг духовного совершенства и был великим угодником Божиим.

Его святая жизнь открылась при необыкновенных обстоятельствах. Два друга, некий священник и диакон Созонт, поссорились. Священник умер, и диакон очень скорбел, что они не успели помириться. Опытному старцу-подвижнику он рассказал о терзавшем его совесть грехе. Тот подал ему письмо и велел отдать его первому, кого Созонт встретит в полночь у храма Святой Софии, Премудрости Божией. Им оказался святой Никита-хартуларий. Прочитав письмо, он заплакал и сказал, что на него возлагается то, что превышает его силы, но молитвами старца, пославшего Созонта, он постарается это исполнить. Сотворив поклон перед церковными дверями, святой Никита сказал: «Господи, открой нам двери милости Твоей», – и двери храма сами собой открылись. Оставив диакона на пороге, святой Никита стал молиться, и Созонт видел, как его осиял чудный свет. Затем они вышли из храма, и двери закрылись. Подойдя к церкви Влахернской Божией Матери, святой Никита снова помолился и опять перед ними отверзлись двери. В храме стало светло, и из алтаря вышло два ряда священников, среди которых диакон Созонт узнал своего умершего друга. Святой Никита тихо сказал: «Отче пресвитер, побеседуй с братом твоим, и прекратите вражду, которую вы имеете между собой». Тотчас священник и диакон Созонт поклонились друг другу, с любовью обнялись и примирились. Священник ушел обратно, и двери сами собой затворились. Вернувшись к своему старцу-духовнику, диакон со слезами благодарил его за то, что, по его молитвам, великий сокровенный угодник Божий Никита-хартуларий снял грех с живого и мертвого.

Заповеди Господни относятся ко всем людям, и всем нам сказано: «Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся». И в этом – наша великая ответственность не только за себя, но и за других, ведь, как учил преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся».

Подборка подготовлена

редакцией портала «Приходы»