24 декабря 1817 года в Московском Кремле, где царская семья проводила зиму, впервые появилось рождественское дерево. С этого момента ёлка постепенно перестала быть символом питейных заведений (в конце XVIII – начале XIX века елки сажали у входа в кабаки) и превратилась в главную радость для детей и родителей. Весь XIX век рождественская ёлка набирала популярность в Российский империи. Но какова была ее судьба?

К 1840-м годам ёлка с подарками – это награда мальчикам и девочкам от взрослых за хорошее поведение. К тому, чтобы она появилась дома, взрослые готовились весь декабрь (напомним, Рождество Христово тогда праздновалось до Нового года, а именно 25 декабря). Этот процесс так увлек, что к концу сороковых годов XIX века говорили о помешательстве на ёлках: «Везде в Петербурге горят, блестят, светятся и мерцают ёлки в рождественские вечера. Без ёлки теперь и существовать нельзя. Что и за праздник, коли не было ёлки?».

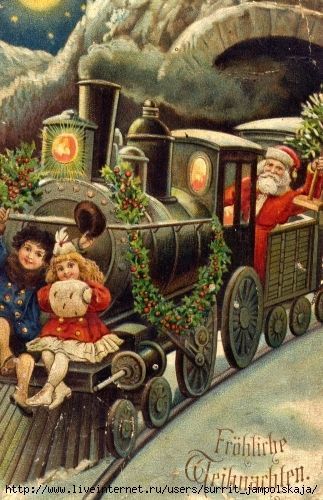

Ранее же ёлка считалась «немецким развлечением», о котором писали как об иностранном обычае, который начинает приживаться в России: «Мы переняли у добрых немцев детский праздник в канун празднования Рождества Христова… Дерево, освещенное фонариками, увешанное конфектами, фонариками, плодами, игрушками, книгами, составляет отраду детей…».

Устроить для своих детей ёлку было очень дорого. В Петербурге за рождественское дерево, украшенное конфетами и игрушками, просили от 20 до 200 рублей. (Для сравнения скажем, что в 1913 году минимальная зарплата рабочего была 20 рублей в месяц, Преподаватель Закона Божия в Шуйской женской гимназии получал 102 рубля, фельдшер – не менее 37, а депутат Госдумы – 350 рублей в месяц). Вероятно, из-за этого несколько десятилетий ёлка была столичным (Москва и Петербург) развлечением, постепенно ее стали украшать помещики и жители других российских городов.

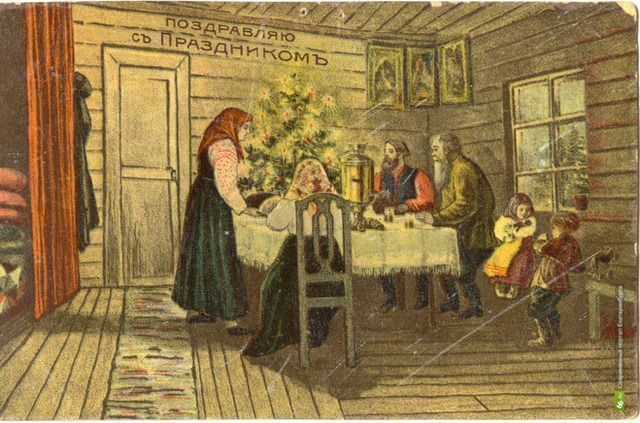

Для детей ёлка становилась главным событием года. Накануне днем их запирали в детской, и взрослые вместе с подростками тайно украшали ёлку. От нетерпения чувства малышей обострялись, и они замечали запах смолы или шелест подарков и украшений, проносимых в комнату. К вечеру напряжение достигало высшей точки, и детей вводили в комнату, где сияло рождественское дерево.

От радости мальчики и девочки прыгали вокруг, скакали на одной ноге, а некоторые на мгновение лишались чувств. Чтобы вознаградить их за долгое ожидание, им в середине XIX века разрешали в конце праздника разрушить ёлку: «Дети… разобрали всю елку вмиг, до последней конфетки, и успели уже переломать половину игрушек, прежде чем узнали, кому какая назначена».

Постепенно формируется своеобразный «канон» празднования Рождества Христова под ёлкой. Дети обязательно должны быть милы и радостны, читать стихи и получать подарки, родители – светиться от счастья и произносить назидательные речи. Стали издаваться книжки, где уже были собраны типовые рождественские стихи и сценарии праздника, в результате чего праздник на время утратил свою непосредственность. Во многих журналах появляются пародии: «Отец вводит детей к ёлке. «Ну вот вам и ёлка! Вы теперь должны как следует веселиться, чтобы не зря были потрачены мною деньги на ёлку. А если не будете искренне веселиться – всех выдеру! Так и знайте!»».

Не напоминает ли все это нынешние новогодние распродажи, когда реклама говорит о том, что в Новый год для счастья вам не хватает именно этого товара (мандаринов, подарков, игрушек или даже поездки к морю…). В XIX веке рождественские праздники тоже использовали для рекламы конфет, игрушек и украшений на ёлку.

Кстати, о самом дереве. В сороковые годы XIX века ёлочки были небольшие. Как правило, их ставили на стол. Но постепенно возникла мода на большие деревья – их устанавливали на специальную крестовину и привязывали к потолку. В 1852 году в Петербурге в Екатерингофском вокзале устроили первую публичный рождественский праздник для детворы, и с тех пор появилась традиция организовывать ёлки для детей. Кроме того, в XIX веке были распространены благотворительные ёлки. На деньги, собранные по подписке, покупались подарки для детей бедняков.

Кстати о том, что дети получали на Рождество. Как и в наши дни, подарки на Новый год были разными – в зависимости от обеспеченности родителей. Федор Михайлович Достоевский в 1848 году в фельетоне «Ёлка и свадьба» дал подробное описание одного рождественского праздника, на котором его поразил контраст между бедными и богатыми ребятишками: «Я не мог не подивиться мудрости хозяев при раздаче детских подарков. Девочка, уже имевшая триста тысяч рублей приданого, получила богатейшую куклу. Потом следовали подарки понижаясь, смотря по понижению рангов родителей всех этих счастливых детей. Наконец, последний ребенок, мальчик лет десяти, худенький, маленький, весноватенький, рыженький, получил только одну книжку повестей, толковавших о величии природы, о слезах умиления и прочее, без картинок и даже без виньетки. Он был сын гувернантки хозяйских детей, одной бедной вдовы, мальчик крайне забитый и запуганный. Одет он был в курточку из убогой нанки. Получив свою книжку, он долгое время ходил около других игрушек; ему ужасно хотелось поиграть с другими детьми, но он не смел; видно было, что он уже чувствовал и понимал свое положение. Я очень люблю наблюдать за детьми. Чрезвычайно любопытно в них первое, самостоятельное проявление в жизни. Я заметил, что рыженький мальчик до того соблазнился богатыми игрушкам других детей, особенно театром, в котором ему непременно хотелось взять на себя какую-то роль, что решился поподличать. Он улыбался и заигрывал с другими детьми, он отдал свое яблоко одному одутловатому мальчишке, у которого навязан был полный платок гостинцев, и даже решился повозить одного на себе, чтоб только не отогнали его от театра. Но чрез минуту какой-то озорник препорядочно поколотил его. Ребенок не посмел заплакать. Тут явилась гувернантка, его маменька, и велела ему не мешать играть другим детям».

Со временем возникла традиция оставлять ёлку на протяжении святок – от Рождества Христова до Крещения Господня. Поскольку нужно было обезопасить игрушки и свечи от маленьких детей, их вешали наверх, а на нижних ветках располагались безопасные игрушки из бумаги и других небьющихся материалов, с которыми малыши могли играть. Дети стали водить хороводы вокруг ёлки с разными песнями. Так в 1903 году появились знаменитые стихи «В лесу родилась ёлочка». Мелодия к ним написана в 1905 году.

Андрей ЗАЙЦЕВ