Близится светлый праздник Пасхи, Воскресение Христово. А как рассказать детям о Боге и Евангельских событиях – рассказать так, чтобы они не только запомнили, но и в меру своего развития поняли значение Евангельских событий?

Близится светлый праздник Пасхи, Воскресение Христово. А как рассказать детям о Боге и Евангельских событиях – рассказать так, чтобы они не только запомнили, но и в меру своего развития поняли значение Евангельских событий?

Родительский опыт

С этой проблемой сталкивался, наверное, каждый родитель. И каждый подходил к ее решению по-своему. Поделиться личным опытом мы попросили прихожан российских храмов.

Марина Светова:

У меня дети еще совсем маленькие, и я им ставлю православные мультфильмы, а потом мы вместе их обсуждаем. Еще мы читаем «Детскую Библию», а перед сном я прошу их рассказать, что удалось запомнить из прочитанного.

Раньше мы смотрели «Летающий домик», а сейчас им больше нравятся «Библейские истории».

Александра Александрова:

Моему старшему сыну сейчас одиннадцать, ему я начала рассказывать о Боге, когда ему было года четыре или пять. Но я старалась говорить не так, как мы слышим в проповеди − про грехи и наказание за них; мне хотелось, чтобы Ярослав понял, что мы не одни в мире, что существует некое высшее Существо − Бог. И Он не следит, когда, кого и за что наказать − Он любит нас, хочет, чтобы мы были людьми, то есть теми, кем Он нас создал, − а грехи мешают нам ими стать. То есть мне важно было, чтобы он не боялся, но чтобы поверил и полюбил Бога.

В основном я ему рассказывала о событиях Нового Завета – Ветхий сложноват для понимания, из него я брала только историю Адама и Евы.

А моим младшим сыновьям пока только два и три года – с ними мы о Боге еще не говорили.

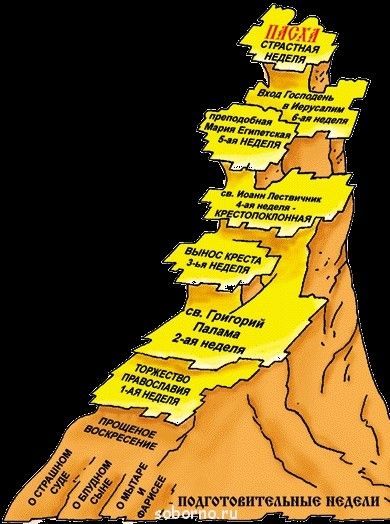

Анна Петрова: О периоде Великого поста я рассказываю, опираясь на это изображение.

А о входе Господнем в Иерусалим и других ключевых Евангельских событиях я сделала специальные презентации.

Анна Маркова:

Мои старшие сыновья уже подростки: одному исполнилось четырнадцать, другому — шестнадцать лет. С ними проблем не возникает, мы говорим серьезно, по-взрослому, и я стараюсь наиболее полно ответить на возникающие у них вопросы.

А младшей дочке я всегда перед сном читаю специальную детскую литературу. Естественно, художественную. Что-то от себя рассказываю, объясняю непонятные моменты. Так и получается, что время перед сном у нас заполнено чтением и беседой.

На Страстной неделе мы это время посвящаем непосредственно подготовке к Пасхе. В основном по чудесной книге протоиерея Серафима Слободского «Закон Божий». Я читаю соответствующие главы оттуда, а потом мы с детьми их обсуждаем. И, конечно, на Страстной неделе мы стараемся всей семьей посещать службы. Они отличаются от обычных, и это тоже дает пищу для размышлений и разговоров с детьми. А папа наш читает вечером Евангелие и вызывает сыновей на беседу.

Екатерина Морозова:

Я опираюсь, в основном, на литературу. Лет с пяти можно начинать читать «Библию в рассказах для детей». Большая часть ее посвящена Новому Завету, но есть немного и по Ветхому. Там хорошие, яркие, красочные иллюстрации и очень простой стиль изложения.

Есть книжка для совсем маленьких детей – лет с трех, но можно и раньше. Моей дочке два года, и мы ее уже изучаем. Называется книга «Простыми словами о Боге. Для самых маленьких». Автор − священник Михаил Шполянский. Она написана очень простым языком, буквально «дважды два», плюс там иллюстрации на каждой странице – получается наглядное пособие.

И еще у нас есть замечательная детская книжка «Православные праздники». Ну, тут название говорит само за себя. Кроме того, недавно купила серию из четырех дисков для малышей: «Притчи Господни для детей», «Беседы Господни для детей», «Моя первая священная история» и «Евангелие для самых маленьких». Тут все: и Евангелие, и притчи, и беседы. И записаны они очень приятным голосом.

Марина Власова:

Я своим детям лет с четырех показывала мультфильмы «Суперкнига» и «Летающий дом». Они прекрасно запомнили все, что видели. И потом, когда мы уже стали читать «Детскую Библию», им было проще понять.

Валерия Соломатина:

У меня очень много разных книг – именно на них я опираюсь, разговаривая с детьми о Библии.

Например, у меня есть «Рассказы для детей о земной жизни Спасителя и Господа Бога нашего Иисуса Христа» А.Н. Бахметевой, и исследования о детской вере Марины Кравцовой, книги о Православии в изложении для детей таких авторов, как И.А.Старостина, Б.А. Ганаго, З.И. Зинченко. О празднике Светлого Христова Воскресения я рассказываю с помощью книги Н.Г. Куцаевой «Детям о Пасхе».

И, конечно, настольной книгой является моя любимая «Библия для детей» протоиерея Александра Соколова.

Мы с детьми читаем эти издания, я по ходу что-то объясняю или дополняю, а если возникают вопросы – отвечаю.

Александра Пруткова:

Своих детей я отдала в воскресную школу. Там педагоги, которые специально учились тому, как правильно разговаривать с детьми. Они им объясняют Библию в зависимости от возраста и особенностей ребенка.

Зоя:

В три года мой ребенок знал, что есть праздник с большой буквы, Праздник праздников: «Да-да, Леша, это лучше, чем день рождения». Знал, что будет самая красивая служба в храме в этот день, что красят яйца («Леша, давай, ты поможешь»), пекут куличи («Помоги маме»), а теперь из церкви выйдет наш батюшка − он это все освятит святой водичкой.

Лет в пять-шесть, наверное, уже приходит более четкое понимание и представление Бога. Мы знали, что Он стал человеком, родившись у смертной женщины, и за грехи людей принял страшную смерть на Кресте. А потом воскрес, и потому Пасха − это Воскресение. Про пост сын тоже знал и старался соблюдать его по-детски: вести себя хорошо, сдерживаться, делать добрые дела (хотя я пыталась ему сказать, что это нужно делать, вообще-то, всегда, хоть и тяжело).

Сейчас, в семь лет, мы прочитали о предательстве Иуды, о Воскресении, Вознесении… Поняли, что это все произошло от великой любви Бога к людям… Поскольку Леша любит историю, он интересовался Иудеей, Римом и Пилатом…

Что дальше − не знаю пока.

Елена Тростникова:

Когда-то я написала так и не опубликованную статью «Как читать детям о Христе». На самом деле этот текст — пояснительная часть к тоже не опубликованной книге для самых маленьких «Чудеса Христовы».

Сергей Васильевич Серебряков:

Вряд ли вы сами сможете пробудить у ребёнка интерес к Библии. Есть очень хороший многосерийный русифицированный мультфильм по Библейским событиям − «Суперкнига». Его можно смотреть как детям, так и взрослым.

Павел Алексеевич Гамбарян:

Своим я рассказывал примерно так: «Жили на планете Земля люди, которых создал Бог. И делали они много хороших и плохих дел. И наступило такое время, что плохие дела стали перевешивать хорошие на весах Бога. И Бог решил: «Если люди такие плохие, значит что-то я сделал неправильно, а это исключено. Надо мне самому стать человеком, чтоб понять их, увидеть, чего же им не хватает. И родился Богочеловек. И прознал про то злой ангел, заставляющий людей творить зло: детей он делал непослушными, родителей − пьяницами, собак все время старался науськать на кошек и т. д. И думал ангел, что весь мир давно лежит у его ног во зле, потому, что все люди скорее злые, чем добрые, а такие люди Богу не нужны, и скоро удастся всех их поработить: будут они на него работать и его, злого ангела, славить. Но Бог спутал все эти планы, много чудес совершил, воскресил Своего друга Лазаря, предстал пред ангелом». А дальше я ставил песню «Царство в рабстве».

Евгений Горчагов:

Дети лет до десяти-двенадцати не принимают сами решения, не анализируют самостоятельно − просто копируют тех, кому доверяют (но выглядит это так разумно!), поэтому просто:

− уважайте доверие ребенка;

− чувствуйте, и ребенок будет чувствовать то же;

− в словах нет смысла, в словах есть чувства, а уже в чувствах есть смысл.

То есть говорите с ребенком, о чем знаете, не пытайтесь искать ответы, врать. Если не знаете, так и говорите: «Не знаю».

Дмитрий Ж.:

Тема очень важная и нетривиальная. Моему старшему сыну четыре с половиной года, мы с ним читаем «Евангельскую историю для детей» Кучерской, но мне непонятно, как отделить для ребенка сакральные тексты от всей прочей детской литературы.

Отец Димитрий Смирнов в одном из интервью упоминал о своей прихожанке, которая читала сыну Библию (синодальный текст) полностью, без купюр. Правда, он не говорил об итоге этого педагогического эксперимента.

Слово Божие живо и действенно для любой человеческой души, но вот как отделить для ребенка сакральное от обыденного?

С точки зрения профессионала

Вопрос, как рассказать детям о Библии, волнует не только родителей − этой теме посвящено множество работ детских психологов. Рассказать подробнее о своем взгляде на эту проблему согласилась психолог, социальный педагог Елена Леонидовна Громова, разработавшая двухгодичную программу по Закону Божию для дошкольников. По ней она занималась с ребятами в воскресной школе, а позже, став мамой, опробовала эффективность программы в домашней обстановке.

Елена Леонидовна, как у Вас родилась идея заняться этим вопросом?

− Это было в 1996 году, когда я начала вести группы дошколят в воскресной школе храма Троицы Живоначальной в Троицком-Голенищеве. В то время мало кто работал с дошкольниками, и материалов или литературы по преподаванию им практически не было. Многие педагоги старались давать детям знания, малодоступные для их возраста.

Помню картину, как рядом с церковью бабушка читала ребенку про жертвоприношение Исаака. Мальчик хлопал глазами, он не мог понять смысла этой истории, не осознавал, зачем это нужно. Ведь это вопрос, сложный даже для взрослого.

Тогда я и задумалась: как найти способ, чтобы дети, даже пришедшие из невоцерковленных семей, могли узнать о Боге хотя бы самое основное, занимаясь один раз в неделю по 40 минут.

Так и родилась моя двухгодичая программа.

По какому принципу она построена, на детей какого возраста рассчитана?

− Принцип простой: доступность для детей дошкольного возраста. То есть идем от простого к сложному, от общего – к частному.

Основная задача на данном возрастном этапе – привить ощущение бытия Божия. Смысл в том, чтобы ребенок, пусть даже он не поймет что-то до конца, усвоил самые простые и доступные знания. Главное, чтобы он почувствовал, что есть Бог, что Ему можно и нужно молиться, что Он тебя всегда видит и слышит. Если появится это ощущение, то и все пробелы в понимании ребенок со временем заполнит.

Программа первого года рассчитана на детей пяти-шести лет, второго – на ребят шести-семи лет. Как обычно, плюс-минус полгода роли не играют. В первый год мы изучаем кратко сюжеты Ветхого и Нового Завета (вернее, из Ветхого я взяла только то, что помогает детям понять, зачем понадобилось пришествие Христа). Новый Завет мы разбирали подробно. Это база. А во втором году уже добавляются жития святых, нравственные темы и так далее.

Проблема в том, что очень часто в школах пытаются подстроить программу под годовой круг праздников, − для детей, только начинающих познавать Православие, это сложно, и в голове получается каша. Я постаралась уйти от этой практики. Моя программа строилась на принципе, что тема занятия не зависит от того, какой сегодня день. Например, если урок посвящен Пресвятой Богородице, то мы на нем разберем все богородичные праздники в хронологическом порядке: Рождество, Введение во храм, Благовещение и так далее. Если мы занимаемся заповедями, но будем разбирать только их, но полностью.

Как Вы строили занятие, как правильно объяснить детям этот не самый простой материал?

− Во-первых, важно говорить не заученными словами, не книжным языком. Это должен быть живой, эмоциональный диалог. К сожалению, очень часто, когда смотришь детские Библии и другие адаптированные книжки, понимаешь, что для дошколят они написаны слишком сложно. Например, открываешь «Жития святых», а там сплошные даты и сухие факты. Это не подойдет − говорите проще.

Во-вторых, обязательно должны быть качественные иллюстрации. Просто рассказ не заинтересует дошкольников, нужны картинки − у них наглядно-образное мышление, им необходимо видеть. Так у меня появилась целая коллекция плакатов и репродукций. Еще я использовала «Детскую Библию» протоиерея Александра Соколова – замечательная книжка, всем рекомендую.

А в третьих, после рассказа дети всегда зарисовывали услышанное, то есть полученные впечатления тут же воплощались в картинки.

Какие ошибки часто совершают родители?

− Самое основное − это незнание детской психики. Мы часто хотим, как лучше, но получается «как всегда». В этом возрасте главная задача – достучаться до сердца ребенка. Зубрежка в обязательном порядке молитв «Отче наш» или «Богородице Дево, радуйся» без объяснения значения слов, чтобы ребенок читал их на автомате потому, что все читают, вряд ли приведет к хорошему результату.

Другой пример. Многие заставляют детей ходить на службы. Но дети гиперактивны, они просто устают стоять два часа. И в итоге, многие ли из них любят впоследствии ходить в храм? Сложное должно приходить с возрастом.

Алена Калабухова