Одним из величайших евангельских событий, ежегодно вспоминаемых в христианском мире, является Преображение Господне. В этот день апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преображенным – во всей Божественной вечной славе. В день праздника рассмотрим одну из граней его выражения в церковной традиции – иконографию. Как складывался канон композиции иконы, и с чего начинается история изображения Преображения Господня?

Равенна

Самая древняя икона Преображения – огромное мозаичное панно, которое находится в базилике святого Аполлинария в городе Равенне (Италия). Композиция датируется VI веком. Панно размещено в алтарной нише – апсиде. В центре мозаики древние мастера выложили большой круг, внутри которого на лазурном фоне, украшенном золотыми звездами, изображен четырехконечный крест. В месте пересечения размещен медальон с ликом Спасителя. Над крестом внимательный зритель увидит слово «Ίχθύς», что в переводе с греческого означает «рыба». Это первые буквы слов фразы «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». Под крестом – надпись «Salus mundi», что в переводе с латыни означает «Спаситель мира».

Над кругом в небе плывут разноцветные облака, среди которых изображена благословляющая десница Бога Отца. По сторонам от круга – множество деревьев и кустов, на которых сидят птицы. Среди растительности можно заметить и трех белых ягнят, которые трепетно смотрят на крест. Прямо под ним изображен священномученик Аполлинарий (первый епископ Равенны) в окружении двенадцати белоснежных агнцев и пышно цветущих белых лилий. А высоко над всем этим – слева и справа от круга – размещены фигуры пророков Моисея и Илии.

Крест – это образ Христа; три ягненка (вспомним евангельский рассказ о Преображении) – апостолы Петр, Иаков и Иоанн; деревья, трава и кусты – символ горы Фавор, на которой произошло Преображение.

Равенна, середина VI века

Мозаика в Равенне – это сплав аллегории и натурализма: главные действующие лица обозначаются с помощью символов, но в то же время в ней отражен и постепенный переход к натуралистичным изображениям.

Пейзажный фон представляет собой как реальную гору Фавор, так и Царство Небесное. Легкие цветные облака тоже являются своеобразным символом – они призваны подчеркнуть, что перед нами сцена Богоявления. В описании видения пророка Иезекииля сияние, исходящее от Божества, описано как подобное «радуге на облаках во время дождя» (Иез. 1, 27-28). Изображение радуги в христианском искусстве всегда имеет богословский смысл.

Синай

В середине VI века в Синайском монастыре по заказу императора Юстиниана Великого константинопольские мозаисты создали вторую композицию Преображения, ставшую прототипом всех последующих икон этого праздника. Панно полностью повторяет сюжет и композицию равеннской мозаики, но вместо аллегорий на нем изображены реальные человеческие фигуры. Самобытными личностями предстают перед нами пророки Илия и Моисей.

Мозаика церкви монастыря cв.Екатерины на горе Синай. VI в.

Фигуру Христа окружает темно-cиняя многослойная мандорла – сияние миндалевидной формы, символизирующее свет Божественной славы. Это одно из первых в христианском искусстве изображений славы. На более ранних произведениях этот ореол был круглым, как, например, на равеннской мозаике.

Вся сцена изображена на золотом фоне, ландшафтные детали отсутствуют. Золото в христианском искусстве использовалось из-за глубокого символизма: оно изображает нетварный благодатный свет, который преображает все мироздание. С помощью золота передается идея невидимого Божественного присутствия во всем творении. Еще золотой фон подчеркивает таинственность происходящего.

Единственное, чего существенно «не хватает» на мозаике Синая, если сравнивать ее с шедевром Равенны, – это самого Фавора: гора никак не обозначена.

Мозаика базилики Рождества Богородицы в пригороде Палермо. 1180-1190 гг.

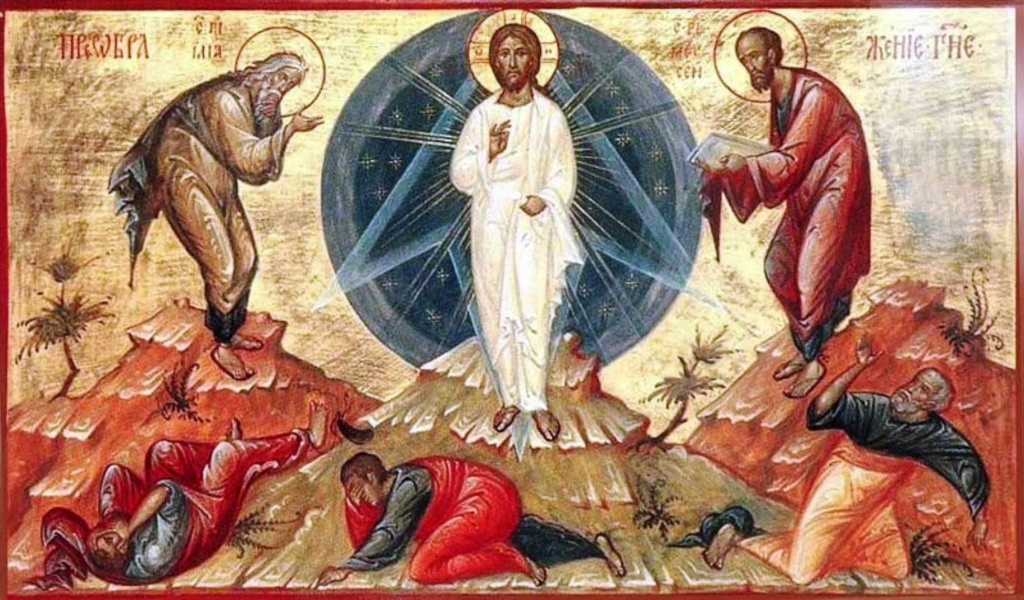

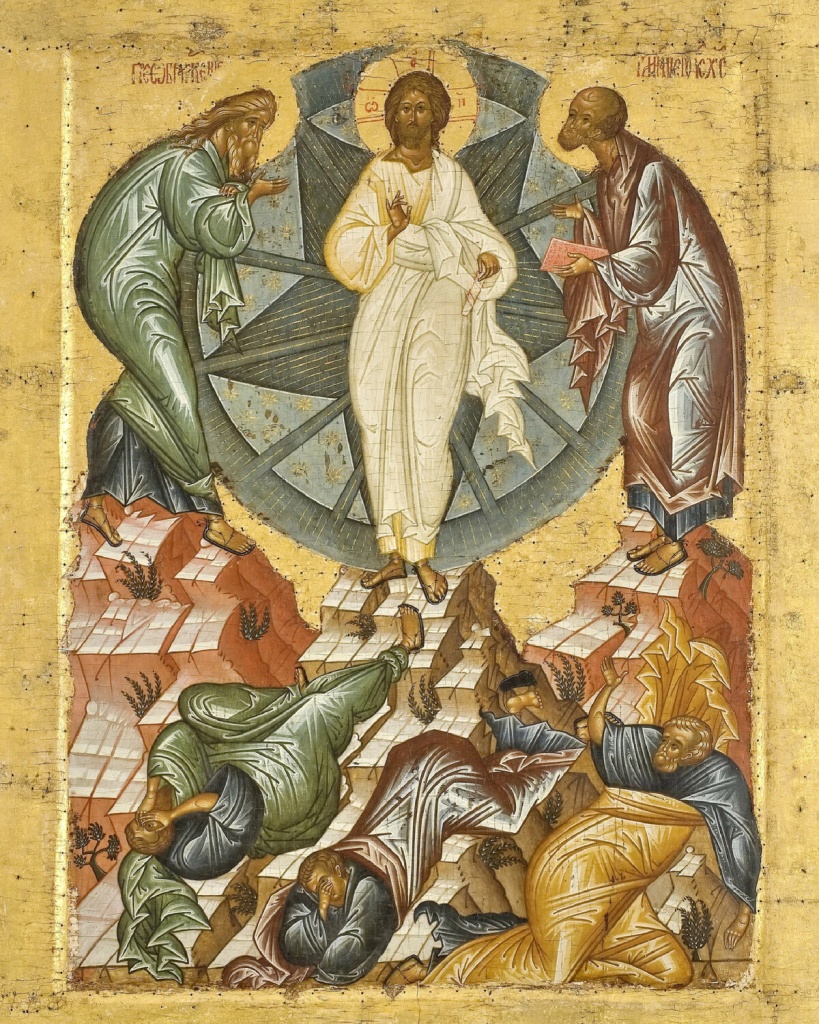

Мастера более позднего времени восполнили этот пробел – примерно к IX веку окончательно сформировалась привычная всем нам композиция: Христос находится на вершине скалы, будто парит в воздухе. По бокам от Него – тоже в воздухе – пророки Моисей и Илия. А под скалой изображены апостолы: они закрыли свои лица и лежат на земле, не смея взирать в сторону Учителя, от Которого исходит ослепительно яркий неземной свет.

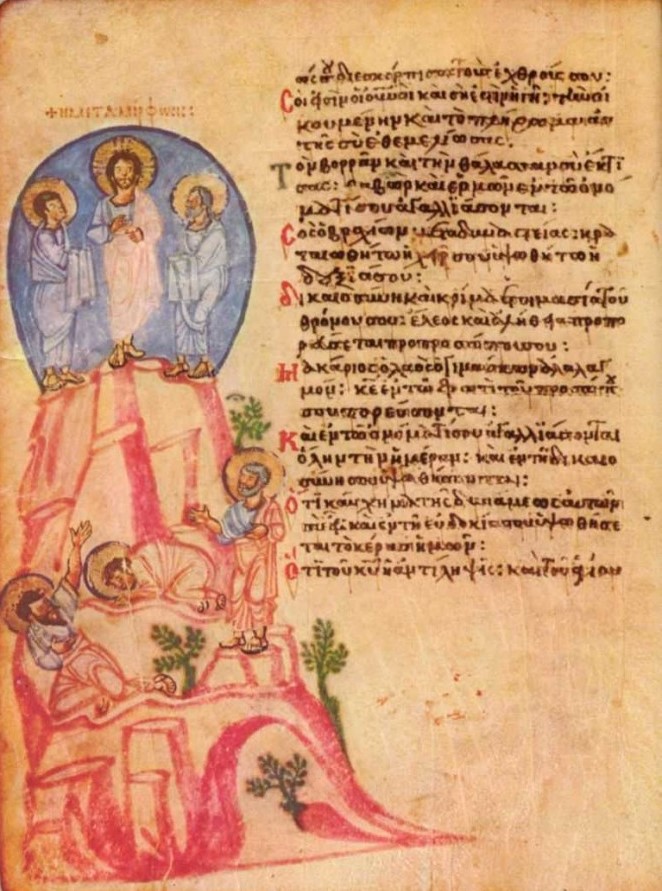

Миниатюра из Хлудовской Псалтири, ок 850 г.

Именно так видел Преображение художник, украсивший миниатюрой Хлудовскую псалтирь – византийскую рукопись IX века, созданную, предположительно, в Студийском монастыре Константинополя в IX столетии. С тех пор и до наших дней композиция иконы не менялась. Отдельные образцы могли содержать некоторые отступления, но это исключения, а не правило.

Современность

Какова же дошедшая до нас иконография праздника? Половину пространства занимают скалы. Собственно, в той местности, где совершилось Преображение, скал нет – там пологие склоны. Но на иконе их изображают. Почему? Дело в том, что скалы или камни в иконографии имеют четкое духовное значение: они символизируют собой крепкую веру и то восхождение, которое должен совершить верующий на пути к вечности. А еще отвесные склоны на иконе служат своеобразным указателем, что изображенное здесь событие имеет очень важное значение и смотреть на него нужно чистым сердцем.

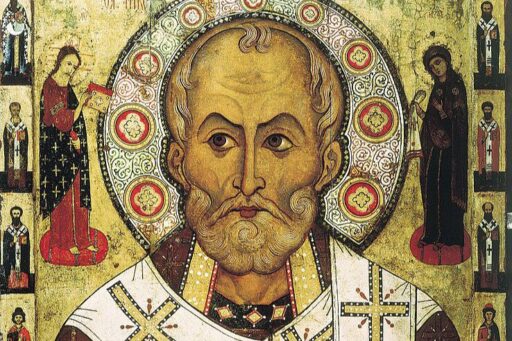

Икона из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, XV в.

На скалах растут деревья – символ того самого Крестного Древа, на котором был распят Христос. Наличие растительного элемента напоминает нам: Преображение – это не просто событие, а своеобразная ступень к тому искупительному Голгофскому подвигу, который совершит Господь в конце Своего земного пути.

На скалах лежат ученики. Как говорит Евангелие, они попадали от страха, потому что до этого момента не видели Учителя в том величии, в каком Он предстал перед ними во время Преображения. И все же есть в апостольских позах некий аллегорический посыл – они напоминают нам, что нельзя приступать к Божественной реальности без подготовки, иначе можно ослепнуть от фаворского света.

Над скалами в окружении многослойного и многоцветного сияния стоит Спаситель. Мандорла опоясывает не только голову, но и всю Его фигуру. Она служит для указания на особую благодать и славу. Чаще всего мандорла изображается вокруг Христа и Богородицы. На иконе Преображения она символизирует неземной свет, объявший Господа.

Миниатюра из армянского Евангелия,1038 г.

Фигуры пророков Илии и Моисея соответствуют тем образам, которые за ними закрепились. Однако есть и в этом элементе сюжета скрытый смысл. Как известно, Илия был взят Богом живым, а Моисей умер. В день Преображения будто встретились два мира – мир живых и мир мертвых. Это очень важная деталь. Она говорит нам о том, что Христос – Господь всей вселенной. В Его глазах нет мертвых, но все живы.

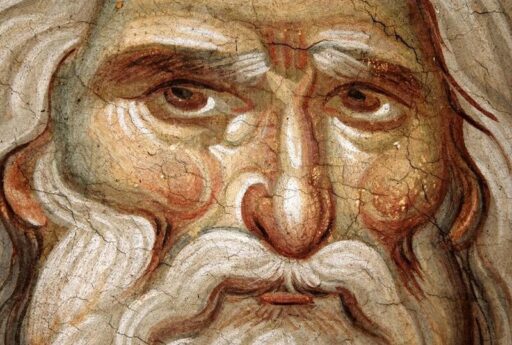

Фреска Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове, ок. 1156 г.

В христианском искусстве существует множество иконографических вариантов отображения событий Преображения Господня. Но главное в них одно: Своим Преображением Господь приоткрыл перед учениками (и нами) завесу тайны, показав, какой славы может удостоиться человек праведной жизни.

Икона – как и любой другой вид искусства – несет в себе огромный посыл, который важно научиться «читать».

Подготовила Ксения ВИСАРОВА

Публикация газеты «Православный Симбирск»