Подходит Рождество Христово, а значит, приближается и время уже традиционной Рождественской трансляции из Храма Христа Спасителя. Сегодня для многих людей она весьма привычна. Уже никого не удивишь тем, что в ночь с 6 на 7 января сразу по нескольким каналам телевидения идет прямое вещание с праздничного богослужения, а низкий, сочный и красивый мужской голос в самые важные моменты литургии дает пояснение происходящему. Его обладатель – сотрудник Московской Патриархии Николай Державин специально для портала «Приходы» рассказал о том, насколько непросто и одновременно радостно вести эти эфиры, что самое сложное в работе церковного комментатора и могут ли телевизионные богослужения заменить храм.

Первая Рождественская трансляция состоялась в 1991 году и стала настоящим вызовом Церкви тогдашнему обществу. Множество людей, причем не только верующие, но и далекие от Православия и религии вообще впервые в истории получили возможность не только в подробностях увидеть праздничное богослужение, но и узнать что в нем происходит и зачем. Помните ли Вы ту Вашу первую трансляцию, было ли Вам страшно тогда, какие впечатления в целом у Вас от нее остались?

– Конечно, помню. У меня тогда не было страха, ведь я получил на это благословение Патриарха Алексия. Незадолго до Рождества я встретился с профессиональными людьми из Останкино, и мы поехали в Богоявленский собор. Посмотрели, я им все показал и рассказал: мол, это алтарь, тут будет в центре стоять Патриарх, здесь будет происходить то, здесь – это. Тогда же мы продумали, где поставить камеры, свет, микрофоны, чтобы как можно полнее и выразительнее показать богослужение. Встал вопрос и о том, где будет сидеть комментатор. Фотограф Патриарха Кирилла Сергей Власов мне недавно прислал фотографию двадцатилетней давности, на которой я сижу в Богоявленском соборе, облачившись в стихарь. Передо мной монитор еще тех времен, микрофончик. Я сидел справа от алтаря: там мы нашли небольшой уголок, где я и комментировал.

Конечно, это было незабываемое впечатление. У меня на то время не было никакого опыта работы ни в прямых эфирах, ни на радио, ни на телевидении. Но как-то милостью Божией и благословением Патриарха, страшно не было, но волнение было огромное. Оно, впрочем, есть всегда, даже сейчас, много лет спустя. Это ведь прямые эфиры, а они непредсказуемы и неизвестно, что будет. Поэтому каждый раз есть некое ожидание выхода на сцену, где я должен заговорить, где должен сделать так, чтобы в целом все получилось. Не только прозвучал хорошо и правильно мой голос, чтобы я сказал все самое важное и необходимое, но чтобы в целом вся трансляция состоялась, и это было достойно, насыщенно, по-настоящему молитвенно, чтобы мы смогли передать дух богослужения, а не просто какое-то телевизионное шоу.

А что самое сложное в комментировании Рождественских или Пасхальных богослужений?

– Самое сложное, наверное, найти баланс. Комментировать надо так, чтобы, с одной стороны, не помешать людям увидеть и ощутить красоту православного богослужения, а с другой – дать им возможность понять, что происходит, почему именно так, что означает то или иное действие. Может быть, не всем понятен церковнославянский язык, тогда надо дать перевод хотя бы основных понятий или молитв. И еще, важно, чтобы твое слово дошло до сердца человека. Не просто зачитать хорошо составленный текст, а пригласить человека сопереживать, сочувствовать и соучаствовать.

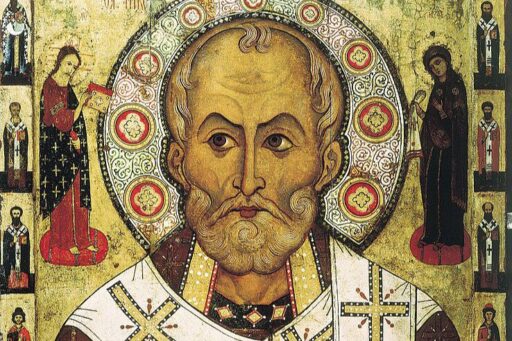

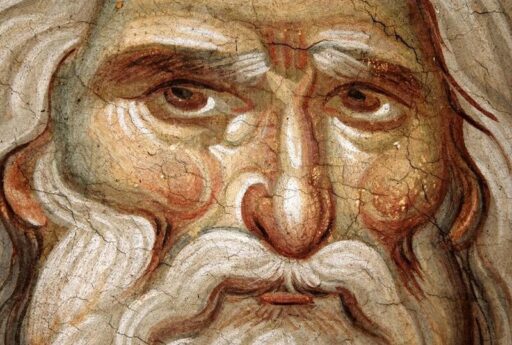

Само богослужение я знаю наизусть. Но для того, чтобы вовремя, например, остановится, чтобы не помешать человеку увидеть важный сакраментальный момент или чтобы не перекрыть своим комментарием голос Патриарха или священнослужителя, который произносит возглас, обязательно слежу за священнодейством по монитору. Однако смотрю не как зритель, а как участник богослужения. И все, что я вижу и слышу – переживаю сам и пытаюсь поделиться своей Рождественской или Пасхальной радостью в меру своих сил и возможностей, в меру своего религиозного опыта, богословских знаний и представлений о богослужении. Ведь оно – уникальный синтез самых разных искусств. Здесь и пение, и архитектура, и иконопись, и пластика, и движение… Это, на мой взгляд, лучшее, что человек мог сотворить и посвятить Богу.

Богослужение прекрасно само по себе, и если бы не тот период отсутствия у людей объективных знаний о Церкви, богословской подготовки и настоящей воцерковленности, то, возможно, мои комментарии были бы и не нужны. И вот в этом для меня до сих пор проблема: с одной стороны, я понимаю, что есть люди, которые смотрят прямые трансляции и для них важно понимать, что происходит, и, может быть, даже в какой-то мере благодаря им они и воцерковятся. Но есть и те, кто уже воцерковлен, а мои комментарии им только мешают, поскольку они и так все прекрасно понимают и не просто смотрят и наблюдают какое-то действо, но и сами участвуют в богослужении.

Я помню, например, одно из писем, которое было написано еще в 1990-ые годы. Тогда группа пожилых прихожан написала Патриарху: «Ваше Святейшество, мы смотрели прямую трансляцию, и Вы знаете, мы не просто смотрели, а стоя, вместе с Вами молились во время богослужения». И таких зрителей тоже немало. Поэтому для меня всегда была непростая дилемма: как дать людям возможность соучаствовать в Богослужении, и в тоже время дать им какие-то элементарные представления о том, что происходит, зачем и почему? Люди ведь разные, аудитория не однородна. Честно скажу, я до сих пор не знаю, помогают ли мои комментарии другим или нет.

Как Вы готовитесь к той же Рождественской трансляции: заранее пишете тексты, вспоминаете, что было в предыдущий раз?

– Прежде всего, я живу ожиданием праздника. Это с детства, поскольку я родился в церковной семье, и мой папа был священником. Мы жили ожиданием и Рождества, и Пасхи. Вообще любого праздника, но особенно этих. Это и пост, который им предшествует, и сама подготовка, ожидание рождественского чуда. Конечно, мы всегда ходили на службу и принимали участие в богослужении, пели. Мы с моим старшим братом, тогда еще мальчишками, помогали папе в алтаре. То есть мы соучаствовали, мы готовились и ждали этого праздника, жили этим ожиданием. И это чувство сохранилось на всю жизнь, и теперь я тоже ожидаю.

Нет, конечно, я готовлюсь. Но видите, с одной стороны богослужение одно и то же из года в год, оно принципиально не меняется. С другой, задача сводится к тому, как бы сказать по-новому о том, что уже известно. У меня уже есть определенный наработанный материал, однако я пытаюсь всегда его актуализировать, привязать к тому, что происходит именно в этом году. Например, на Пасху доставляют Благодатный огонь, а на прошлое Рождество были принесены со Святой горы Афон Дары волхвов. Вот об этом стараюсь поговорить, специально делаем небольшие сюжеты на конкретную тему.

Вообще, надо сказать, что трансляции были самые разные, и не только из Храма Христа Спасителя или, как это было раньше, из Богоявленского Патриаршего собора. Мы делали и прямые включения из разных стран и городов, снимали небольшие видеосюжеты. Например, о Вифлееме на Рождество, а на Пасху – о днях, предшествующих празднику святой Пасхе. Это были и исторические сюжеты, и культурологические. Старались максимально разнообразить наши трансляции. Ведь сами по себе они достаточно долгие – часа три, и мы пытались подать материал так, чтобы это было интересно, прежде всего, невоцерковенному зрителю. Верующему человеку эти три часа не покажутся долгими, а вот для неподготовленной аудитории мы старались сделать дополнительные сюжеты и прямые включения.

В них также была своя сложность, поскольку они не должны прерывать последовательность богослужения в прямом эфире. Если мы показываем тот или иной сюжет, то минуты как минимум две богослужения выпадают из трансляции. Надо было продумать, в какое время их уместно показать, а когда нет, поскольку в богослужении есть важные моменты, которые никак нельзя прерывать. Получается, что вставлять подготовленные сюжеты можно или до или по окончанию трансляции. Иногда мы даже раньше начинали эфир специально для того, чтобы подготовить зрителя, рассказать о том, что будет, показать видеосюжет. Также обязательно транслировали обращение Патриарха в прямом эфире непосредственно перед началом богослужения.

Это все вырабатывалось в течение последних двадцати с лишним лет. Потому что и опыта не было, и никто не знал, как делать эти прямые трансляции. Например, в том же 1991 году, когда приехали люди с центрального телевидения и сказали, что у них есть возможность и они хотели бы показать Рождественскую трансляцию в прямом эфире, они нас спросили как это лучше сделать? Но мы сами не знали как. Ведь тогда не было ничего подобного, мы не знали, куда поставить камеру, как, в какой момент и что показывать. Более того, я не собирался быть комментатором, но так случилось, что на телевидении тогда не было человека, который мог бы доходчиво рассказать о богослужении.

Тем не менее, Вы стали комментатором и вот уже скоро как 25 лет ведете, в том числе и Рождественские трансляции. Скажите честно, не надоедает?

– Нет, нет, ну что вы! Как могут надоесть богослужения? В Церкви все так циклично устроено, и праздники повторяются, но это ощущение грядущего праздника, какого-то духовного обновления – это никогда не может надоесть. Я все равно жду, жду этого каждый год. И праздник, и то, что понимаешь, что в этот день мне предстоит еще исполнить некую миссию. И стараюсь ее исполнить в меру своих сил и возможностей, оправдать доверие священноначалия и воспринимаю это как послушание. А к любому делу и послушанию я привык относиться ответственно: если мне это поручено, то надо сделать так, чтобы это было максимально хорошо.

Но получается, что вот уже какой год Вы лишены возможности молиться в Рождество?

– Да. Для меня, с одной стороны, это повод для переживаний и грусти. Но с другой стороны, я понимаю, во имя чего я жертвую своим реальным участием в богослужении. Впрочем, молиться, тем не менее, удается. И во время, и после эфира. Я же там, я же нахожусь в той особой праздничной атмосфере, а потому так или иначе участвую в торжестве, а не только сижу и думаю, что сказать.

Почти три часа богослужения, соответственно, столько же часов пристального внимания, как Вы находите слова для комментирования?

– Слова идут из глубины сердца. Они рождаются там. Конечно, у меня есть обширный материал, в прежние годы я что-то писал. Но главное происходит непосредственно в сам момент действа. Вы смотрите на монитор и лично соучаствуете в богослужении, переживаете все то, что происходит. И вдруг в какой-то момент понимаете: здесь надо что-то сказать. А в другой раз, напротив, надо помолчать, потому что это особый момент и зритель должен не только увидеть, но и почувствовать его. Более того, какой бы хорошей трансляция ни была, она никогда не заменит реального богослужения. И свое послушание я рассматриваю как миссионерское дело. Это миссия Церкви – возможность свидетельствовать о вечных Евангельских истинах посредством той же прямой трансляции. Конечная цель, в данном случае, – привести человека в храм. Чтобы он стал воцерковленным прихожанином, чтобы он сам реально, а не виртуально, участвовал в богослужении.

Вы потом пересматриваете Ваши трансляции, учитесь на них?

– Я пересматривал их поначалу: мне было очень важно понять, что я сделал удачно, а что нет. Все это запоминал. Но более важны для меня были и остаются письма зрителей. Особенно в первые годы их очень много приходило, и мне было важно понять, как прямые эфиры с церковных праздников отзываются в сердцах людей. Их замечания и советы были крайне полезными. Один из них – делать сюжеты-вставки меньше, чтобы они не разрывали трансляцию, показывать их в начале или в конце, либо между всенощной и литургией, когда возникает небольшая пауза. Еще один совет: меньше говорить и больше давать возможность почувствовать дыхание, живую жизнь богослужения, послушать красивые песнопения, молитвы, которые читает Патриарх. Он читает очень выразительно, и тут я вообще всегда молчу. Трансляции не должны превращаться в фон, на котором я постоянно говорю. Я должен говорить иногда, но так вовремя, деликатно и ненавязчиво, чтобы не помешать, не перекрыть голосом богослужение. Из пожеланий также было и такое: показывать больше и чаще и не только Пасху и Рождество. Были предложения делать прямые трансляции и на двунадесятые праздники. Но сейчас эта проблема отчасти решена – это показывает канал «Союз», правда, без комментариев.

А для себя самого во время Ваших же собственных комментариев что-то новое открыли?

– О, это бесконечный процесс. Например, я читаю Священное Писание, мне в нем знакомы многие тексты, некоторые из них я знаю наизусть. Но это знание все равно остается бездонным, потому что это знание о Боге. Я думаю, что и жизни не хватит, чтобы все понять и сказать, что я достиг совершенства.

Для меня прямой эфир очень много значит, потому что это каждый раз – опыт переживания и сопричастности, это опыт каких-то озарений. Я не перестаю бесконечно удивляться любви и милосердию Божию, которые изливаются на всех нас и на меня в частности. Удивляться и благодарить. Мне кажется, что это главное чувство, которое должно наполнять сердце православного человека – чувство благодарности за все: за саму жизнь, за возможность быть православным, за возможность соучаствовать в богослужении, а в данном случае – и за возможность свидетельствовать о правде Божией, о церковной жизни с помощью современных средств массовой информации. В этом, как мне кажется, заключается призвание каждого верующего.

Людям, далеким от Церкви, трансляции богослужений, впрочем, как и сами богослужения могут казаться из года в год одинаковыми, повторяющимися. Бывает что-то новое в них?

– Как говорится: красота в глазах смотрящего. Все зависит от того, кто, какими глазами и с какой целью смотрит эти трансляции. Бывает, что человек включил телевизор, сидит за столом и высматривает, кто в этом году пришел в храм. О, президент есть – хорошо, премьер есть – хорошо, кто там еще есть из правительства? Все есть? Ну, тогда можно даже дальше не смотреть. Другое дело, когда человек смотрит прямую трансляцию, молится вместе с Патриархом и чувствует эту живую духовную связь. Кстати, и такие письма были и из ближнего, и даже из дальнего зарубежья, когда люди писали, что только два раза в год имеют возможность молиться вместе с Патриархом в реальном времени, и для них это была живая связь с Матерью-Церковью. Эти свидетельства о многом говорят. Так что все зависит от того, какая мотивация у человека, для чего он это делает.

А есть ли какие-то вещи, которые остаются за рамками эфира и Вашего голоса?

– Есть, конечно. В богослужении есть такой момент как Евхаристический канон – принесение Бескровной Жертвы благодарения. И по уже сложившейся традиции у нас есть такая установка, что в этот самый сакраментальный момент мы не показываем то, что происходит в святая святых – алтаре, и не комментируем. Там совершается таинство, а наша задача не в том, чтобы показать все максимально крупным планом. Мы сознательно уходим от этого для того, чтобы все-таки оставить ощущение таинства и благоговейного отношения к нему. Мы не стремимся показать все, даже наоборот, уходим от этого. Конечно, показываем, что Патриарх стоит в алтаре, молится. Я говорю, что сейчас происходит, а потом делаю паузу, поясняя, что сейчас такой момент, который верующий должен почувствовать сам своим сердцем, без всяких комментариев, и что этот момент надо созерцать. И больше ничего не говорю.

Были ли случаи, когда в силу каких-то причин, Вы с трудом могли продолжить эфир?

– Были. Например, однажды отключился микрофон. Комментаторское место в Храме Христа Спасителя находится за алтарной частью, а ПТС стоит на стилобате, и связь с ней может быть только через наушники. Режиссер мне говорит: начинай трансляцию, я начинаю говорить, а меня не слышат. Что-то случилось с коммуникациями. Хорошо, что рядом оказался один из сотрудников и хорошо, что в этот момент было слово Патриарха. Пока он обращался к телезрителям, я вышел их эфира, сотрудник побежал в ПТС и принес обычный микрофон, который я просто должен был держать в руках. Всю дальнейшую трансляцию я провел, держа в руках микрофон, который не отключался. А у меня система какая: я могу включиться и отключиться, уйти из эфира, прокашляться, например, сделать глоток воды. А здесь я все это время был в самом настоящем прямом эфире и понимал, что даже толком не могу пошевелиться, потому что все будет слышно.

В другой раз, еще в Богоявленском соборе, был случай, когда Патриарх уже стоял на Горнем месте – это место за престолом в алтаре, и был готов обратиться к телезрителям. Уже и прямой эфир пошел, я поздоровался с телезрителями, сказал, что сейчас по традиции к ним обратится Предстоятель Церкви. А он не обращается. Как оказалось, проблема была в том, что оператор с камерой просто не смог пробиться в алтарь для того, чтобы показать Патриарха и передать его обращение в эфир.

И как заполняются такие накладки? Например, в этом году на Пасху задержался Благодатный огонь. Мы тогда стояли в храме и ждали, когда Патриарх обратится. А что в это время делали Вы?

– Я рассказывал все это время. Это была пауза минут на десять. В храме еще ничего не происходило и все ждали. Вот я как раз и пытался передать эту атмосферу ожидания, пояснял, почему в этот момент в храме приглушен свет, говорил, чего все ждут, что самолет уже приземлился и огонь вот-вот будет доставлен. Вообще, такие моменты очень сложны. Продержаться пять или десять минут в эфире, когда ничего не происходит, очень тяжело. А потом, когда вспоминаешь эти моменты, думаешь, что только милостью Божией и удалось заполнить эту огромную паузу. Это тем более тяжело, когда нет специально заготовленного сюжета.

Кстати, примерно так мы выходили из ситуации на Украине в 2013 году, когда на Владимирской горке служился молебен в честь 1025-летия Крещения Руси. Хорошо, что тогда у нас было подготовлено два сюжета. Один был о Крещении Руси, второй – о князе Владимире. Тогда молебен был заявлен, условно говоря, на часов 11 утра, но была очень большая задержка, потому что должны были съехаться несколько президентов. А мы уже в прямом эфире, уже рассказываем и показываем, а ничего не происходит, богослужение не начинается. Что делать? Хорошо, что у нас были заранее подготовленные сюжеты. Я сделал к ним подводку, сказав, что пока мы ожидаем приезда президентов, у нас есть возможность показать небольшой видеосюжет о князе Владимире. И мы его показали. Потом снова пауза, снова возвращаемся на Владимирскую горку, я понимаю, что по-прежнему ничего не происходит. Тогда я делаю подводку к следующему сюжету, и мы показываем его. Так и вышли из положения. Но каждый раз это очень сложно, потому что и остановить прямой эфир невозможно, а показывать нечего. Приходится придумывать и импровизировать, что называется на ходу.

Вы комментировали службы и Патриарха Алексия II, и Патриарха Кирилла. Есть ли разница в их служении?

– Ну, принципиальной разницы, конечно, нет. Но Патриарх Кирилл более динамично и экспрессивно служит. При покойном Патриархе Алексии богослужение, мне кажется, длилось немного дольше, но у Патриарха Кирилла, как правило, продолжительнее Первосвятительское слово. Он вообще блестящий проповедник и оратор, владеющий словом так, как никто другой. Тут можно только удивляться, такое ощущение, что Дух Божий на него нисходит, и он выражает мысли как властьимущий. Потом еще важный момент – манера подачи, интонация, и то, как он говорит.

Его речи исполнены глубокого содержания, они выразительны и доходчивы. Произносится каждое слово по-особому. Настолько мощно он это делает, всей силой своей души, своего интеллекта. Это всегда очень сильное нетривиальное слово, Патриарх Кирилл всегда находит нужные метафоры, ставит сложные вопросы, и находит на них исчерпывающие ответы. При этом, казалось бы, привычные вещи, он излагает так, что они приобретают подлинный смысл, совсем иную глубину.

А какой у Вас самый любимый, радостный момент Рождественского богослужения?

– Самый радостный момент, это когда богослужение уже подходит к концу, люди идут причащаться от единой Чаши, то есть происходит то, ради чего совершается богослужение, и они все объединяются вокруг этой единой Чаши и являют собой это Тело Христово. Это самый важный итог, кульминация. Далее идет слово Патриарха, я понимаю, что трансляция уже состоялась, богослужение завершено. А когда уже идут титры наступает ощущение, что уже это свершившийся факт, что мы вместе, не я один, а мы, потому что в трансляции принимают участие многие – и специалисты, профессионалы, режиссеры, операторы, звукорежиссеры, осветители, кого там только нет, несколько десятков человек, что мы смогли это сделать. Радость от того, что воистину Христос Родился или Христос Воскрес. Это ощущение сопричастности к общему делу – Литургии по-гречески, – особое переживание, которое трудно описать. Это и восторг, и благодарность, и в тоже время приятная усталость.

У Вас такой колоритный голос, который услышав раз, не забудешь. Вас узнают по голосу?

Поначалу узнавали, да и сейчас, бывает, узнают. Конечно, не в магазине или на улице, а на каких-то встречах или днях рождениях, когда я начинаю говорить. Могут спросить, а не вы ли это случайно. Признаюсь, что я. Вы меня слышали за кадром, а теперь я будто в кадре. Люди узнают не только по тембру голоса, но и по манере говорить. Каждому человеку присуща своя интонация, по ней и узнают.

А что дальше? Просят автограф, совместную фотографию делают?

– Благодарят, говорят: спасибо, как здорово!..

Вы провели не один десяток трансляций, какие из них Вам больше всего запомнились?

– Конечно, это и первая Рождественская трансляция из Богоявленского собора. Потом – закладка камня в основание Храма Христа Спасителя на Рождество 1995 года. Состоялся крестный ход из Успенского собора московского Кремля на строительную площадку. Помню, это был солнечный морозный день, Патриарх Алексий II совершил закладку и освящение камня. Тогда не верилось, что на этом месте в былом величии и красоте может быть воссоздан Храм Христа Спасителя.

Незабываемыми были две трансляции со Святой земли, из Вифлеема на Рождество 2000 года. Также запомнилась первая трансляция сошествия Благодатного огня. Это было очень сильное впечатление. Памятным для меня был прямой эфир освящения Храма Христа Спасителя 19 августа в праздник Преображения Господня 2000 года. Тогда в одно место стекались крестные ходы из множества разных храмов Москвы. Они собрались все на стилобате вокруг собора, после чего был совершен вокруг Храма Христа Спасителя общий крестный ход, а также чин канонизации новых святых. Это очень памятное и знаменательное событие. Из сравнительно недавних – это, конечно, отпевание Патриарха Алексия 9 декабря 2008 года и интронизация Патриарх Кирилла 1 февраля 2009 года.

Вообще, все трансляции я вспоминаю с радостью и благодарностью. И те, которые проводились на Украине, когда Патриарх Кирилл каждый год туда ездил и 28 июля, в день памяти князя Владимира совершались соборные богослужения и в Киево-Печерской Лавре, и на Владимирской горке. А сколько поездок было по украинским епархиям. И Одесса, где у меня был прямой эфир, и в день Почаевской Иконы Божией Матери 5 августа в Почаеве, где собрались тысячи людей, и происходило нечто грандиозное и духовно значимое. В общем, есть, что вспомнить, слава Богу!