Великий пост – время волнующее. Многие знают о нем, многие его соблюдают, и почти все всегда спрашивают, как с пользой его проводить. Попробуем разобраться в этом, и начнем с истории поста, которая уже сама по себе поучительна.

Поститься означает временно воздерживаться от некоторых видов пищи для углубленной работы над собой, самоиспытания, укрепления воли и нравственных сил. Оказывается, потребность поста так глубоко коренится в природе человека, что это явление встречается в практике всех народов и религий. Это отмечает как один мотивов к посту знаменитый церковный проповедник святитель Василий Великий: «Храните пост, – говорит он, – уже ради его глубочайшей древности; он также древен, как человечество».

Интересно смотрели на пост в Ветхом Завете. Там он означал смирять душу. В книге Левит, например, читаем о посте: «Смиряйте души ваши и приносите жертвы Господу» (Лев. 23. 27). На первый план выдвигается смирение души, а внешняя физическая сторона поста является моментом второстепенным, нужным только в той мере, в какой воздержание от пищи помогает человеку прийти именно в такое нравственное состояние.

Славянское и русское слово «пост» было заимствовано из древневерхненемецкого fasto либо моравско-паннонскими, либо южными славянами и распространилось затем среди родственных им племен. Наши предки связывали его с состоянием тощего пустого желудка из-за добровольного отказа от какого-либо вида пищи (отсюда понятия мясопуст, сыропуст) или всякой пищи вообще и предпочитали ему слово «говеть», которое означало для них особое духовное настроение – так называемое благоговение.

Древнейшим из всех известных в Церкви постов является Великий пост. Он был известен уже в Древней Церкви и установлен в воспоминание 40-дневного поста Иисуса Христа в пустыне (Лк. 4. 2). Как сейчас, так и в прошлые столетия часто спрашивали: «Ну, хорошо, Господь постился 40 дней, потому что Он Бог, ну а нам зачем поститься так долго?» Уже у древних отцов есть указание на символическое значение этого числа. «Мы готовимся, – разъясняет блаженный Иероним (†420), – к таинству Господню сорокадневным постом; постимся столько дней за свои грехи, сколько Господь постился за наши беззакония».

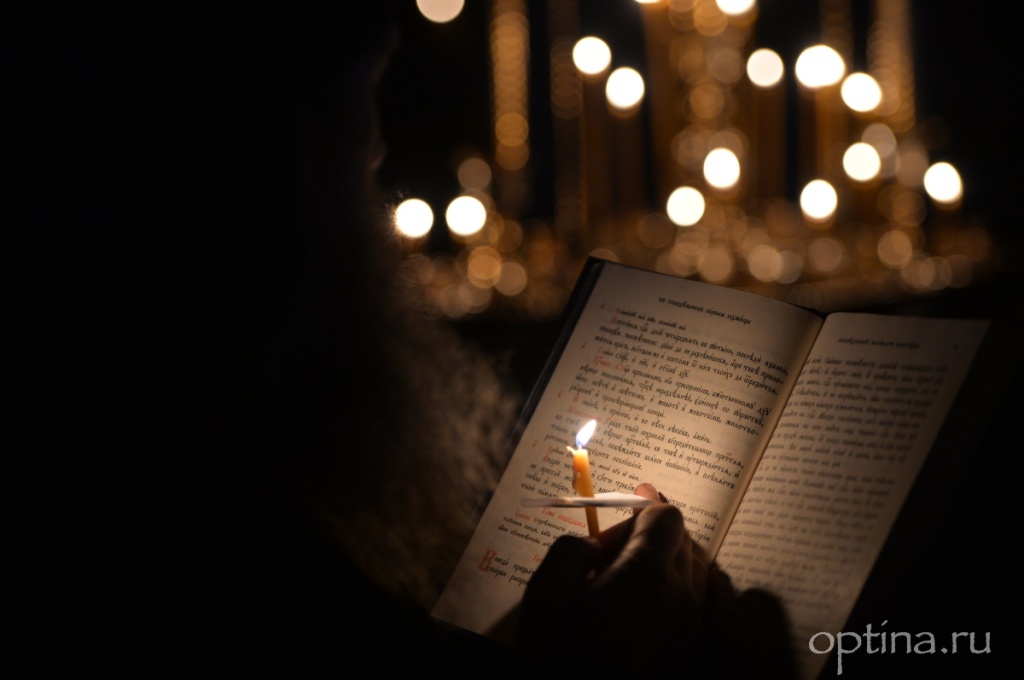

Его современник Иоанн Златоуст видит более практическую причину сорокадневного поста: «Для чего мы постимся сорок дней? Многие прежде приступали к тайнам просто и как случилось. Отцы, видя вред, происходящий от такой небрежности,.. назначили 40 дней для поста, чтобы все мы, тщательно очистившись в эти дни молитвами, милостынею, постом, бдением, слезами, исповеданием грехов и другими добрыми делами, могли по силе своей с чистой совестью приступить к причащению».

Однако не все в христианской среде слушали эти призывы, и в наследии церковного проповедничества сохранились даже слова обличения таких теплохладных христиан. Так Амвросий Медиоланский (†397), поучал свою паству: «Желая быть христианином, поступай так же, как поступал Христос: Он, не имея греха, постился сорок дней, а ты, грешник, не хочешь поститься! Рассуди же,.. какой ты христианин, если пресыщаешься в то время, когда Христос за тебя алкал; услаждаешься, когда Он постился».

Причина отсутствия единой постной дисциплины была в том, что складывался этот пост постепенно и такой продолжительности достиг не сразу.

Известный церковный апологет Тертуллиан II века говорит о нескольких днях поста, а Дионисий Александрийский († ок. 264 г.) напоминает, чтобы пост перед Пасхой продолжался шесть дней.

Сохранилось интересное письмо одного из основоположников систематического церковного учения, которое называется догматикой, епископа Иринея Лионского († ок. 200 г.) папе Римскому Виктору. В это время шел спор о времени празднования Пасхи, и святой Ириней в письме по этому поводу рассуждает о предпасхальном, как тогда говорили, посте. Вот что он пишет: «Спор происходил не только о дне Пасхи, но и способе поста, ибо некоторые думают, что нужно поститься только один день, другие – два, иные – несколько, а иные – сорок часов. И эта разность в соблюдении поста произошла не в наше время, но задолго до нас, у наших предков получила свое начало».

Отсюда делают предположение, что Великий пост, или Четыредесятница, действительно существовал с глубокой древности, но не повсеместно. Он сложился в постоянный сорокадневный пост приблизительно во II – III веке. В это время в Церкви появляется так называемый чин оглашенных, то есть людей, готовящихся принять Таинство Крещения, которое принимали обычно в праздник Святой Пасхи. Они постились и изучали основы христианской веры, что и называлось оглашением. Из чувства братства и любви к посту оглашенных стали присоединяться все верующие.

В IV веке, по свидетельству святителей Василия Великого и Григория Нисского, Великий пост перед Пасхой существовал в Церкви повсеместно, но и после этого он не всегда содержал в себе именно 40 дней и начинался не везде одинаково. Все зависело от местных традиций, к которым в Церкви неизменно относились с уважением.

Государственное законодательство на Востоке и Западе покровительствовало постам.

В дни Великого поста закрывались всякие зрелища, прекращалась торговля мясом, закрывались лавки, кроме продававших предметы первой необходимости, приостанавливалось судопроизводство. Рабовладельцы освобождали рабов от работ и нередко отпускали их на свободу. Вообще Великий пост в сознании древнего и средневекового человека был временем милосердия и благотворительности.

В VII веке к шести неделям поста была прибавлена еще одна, которую назвали затем Cтрастной седмицей в память о Страстях (то есть страданиях) Господних, потому что в ней вспоминаются страдания и крестная смерть Спасителя. Её богослужение построено так, что верующие символически как бы проходят весь последний путь Божественного Страдальца от Его входа в Иерусалим до страшной смерти на Голгофе.

Традиционно Великий пост соблюдался довольно строго, хотя знатоки церковного права, например, знаменитый Феодор Вальсамон, патриарх Антиохийский (†1203), требовал не есть только мяса, причем «даже в случае смертной болезни».

Даже из такого краткого очерка мы видим, как органично Великий пост вошел в жизнь практически всех поколений верующих людей, и потому Церковь как раньше, так и теперь, приглашает всех, в том числе и нас с вами, включиться в него.

Протоиерей Владимир БАШКИРОВ,

доктор богословия

Публикация сайта Минской духовной семинарии