Во время гонений на веру в XX веке в России практически были забыты традиции семейного празднования Рождества Христова – вернее, в большинстве своем они трансформировались и стали традициями другого праздника – Нового года. Речь идет и об украшении елки, и о подарках, и о детских утренниках, и многом другом. Как же проходили рождественские дни в домах людей разного достатка более ста лет назад? Когда ставили дома елку, что вешали не ее ветви, и как вообще русифицировалось «рождественское дерево»? Почему елка стала важным воспитательным элементом и для родителей, и для педагогов? Было ли место в дореволюционном празднике Деду Морозу?

Рождество исстари было одним из любимых праздников в России. О сочельнике с трепетным ожиданием первой звезды осталось много теплых воспоминаний в мемуарах прошлых веков.

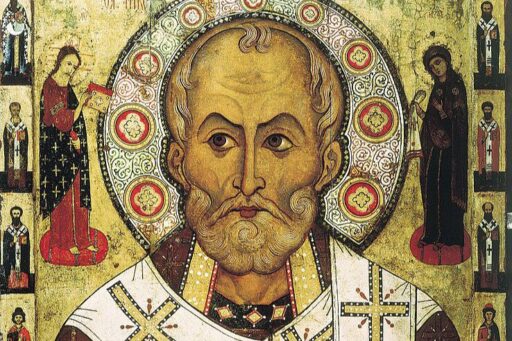

Главным событием праздника было торжественное богослужение. Кроме городских и сельских храмов оно совершалось в домовых церквях тех учебных и воспитательных заведений, в которых содержались дети-сироты, и в больничных церквях. На службу шли семьями, оставив дома только самых маленьких детей под присмотром одной из родственниц или наемной прислуги. После всенощной возвращались в празднично убранный дом к традиционному угощению.

В XIX веке декор богатого дома к Рождеству предполагал бело-голубую гамму. На свое место возвращались убранные на время поста зеркала, картины светского содержания, дорогие ковры, покрывала, скатерти и безделушки. Перед иконами в начищенных окладах и киотах зажигали голубые лампады с белыми «горошинами». Доставали праздничные подсвечники, абажуры и посуду.

Хозяек радовало своевременное цветение комнатного цветка, который мы, по-советски, называем декабристом. Тогда он назывался «предвестник Рождества Христова». В богатые дома из оранжерей приносили и другие, предпочтительно белые, живые цветы в горшках или букетах. Цветоводы умели выгонять к Рождеству сирень и ландыши.

Европейский обычай ставить на окно подсвечник с зажженными свечами в России не прижился, так как в морозы вечером запирали ставни.

В нашей стране не использовались немецкие венки адвента, появившиеся в убранстве городов уже в наше время.

Праздничные подарки были доброй традицией у всех слоев населения. Среди образованной публики особенно ценились вещи, сделанные руками родных и друзей. Поэтому детей с самого раннего возраста учили готовить такие подарки. Непременно дарили рождественские пряники самых разных форм. Апельсины, лимоны и ананасы ассоциировались с райскими кущами. По мере развития к началу XX века пароходного судоходства они становились доступнее, чем при крепостном праве в эпоху расцвета помещичьих оранжерей.

Дорогим украшением рождественского стола считался свежий виноград. Купить его можно было только в знаменитых гастрономах Елисеевых всего в нескольких городах Российской империи. В других местах его заменяли изюмом.

В зажиточных семьях до появления твердого шоколада в плитках и шоколадных конфет подавали горячий шоколадный напиток. Для него покупали белые с позолотой чашечки с блюдечками, на которых была изображена Вифлеемская звезда.

Елка в доме в России появилась позже, чем в Западной Европе. В императорском дворце рождественское деревце впервые было украшено в 1817 году по просьбе жены будущего императора Николая I прусской принцессы Шарлотты.

Русские педагоги оценили воспитательную пользу детского праздника у елки только к 1840-м годам. В 1846 году в «Азбуке с примерами для постепенного чтения» А.М. Дараган впервые доступно описала минимальное убранство хвойного деревца, наряжаемого только для умных, добрых и послушных детей. Это свечи, конфеты, игрушки, яблоки, золоченые орехи и пряники. Мысль, что ребенок должен заслужить елку, а не просто получить ее, подчеркивалась родителями до конца 1920-х годов. В популярном для детского заучивания в начале XX века стихотворении В. Соллогуба «Бабушка-зима» после обещаний наряженной елки есть слова: «А кто есть шалун-проказник, то скажу я вам, что такому я на праздник ничего не дам».

Малышей старались держать в неведении до последнего момента, наряжая елку без них. Главным условием получения столь желанного удовольствия было прощение взрослыми детских проступков за год к кануну Рождества. Тем самым дети младшего возраста, причащавшиеся без покаяния, начинали учиться нравственной оценке своего поведения.

Елка стояла день-два. Сначала детский праздник называли праздником ощипывания елки, так как в его конце все убранство снимали и уносили с собой ребятишки. Позже взрослые стали сами раздавать в качестве подарков только часть игрушек и все сладости.

В России рождественская елка стала массовым явлением городской и усадебной праздничной культуры только к середине XIX века. К концу того же века повсеместная организация елок в начальных школах распространила представление об этой традиции в разные социальные слои. Свою лепту внесли торговая реклама и почтовые открытки. Идеальной считалась свежесрубленная ель или сосна от пола до потолка. Первоначально дерево ставилось в конце бальной залы, чтобы не мешать танцам.

При русификации немецкая елка была передвинута в центр зала, чтобы вокруг нее было удобно водить хоровод.

Встречались и маленькие настольные елочки для каждого из детей богатой семьи или одной общей маленькой елки для семьи небогатой.

В ночь Рождества елку в России стали наряжать только в некоторых домах в XX веке. До этого ее, как правило, наряжали во вторую ночь, так как в первую стояли в храме на службе.

К концу XIX века у педагогов сложилось идеальное представление об убранстве рождественского дерева для осознания детьми христианского вероучения. Но во всей полноте оно встречалось только в семьях набожной интеллигенции. Нарядную елку венчала золотистая Вифлеемская звезда. Свечки или электрические лампочки были символом отделения света от тьмы при сотворении мира и Фаворского света, в лучах которого предстал Христос перед учениками. На нижних ветках, под елкой или рядом ставили вертеп, в котором в яслях лежал Богомладенец. Фигурки вертепа были плоскими. На ветки вешались пряничные и игрушечные звезды, планеты, кометы как напоминание о Божественном сотворении мира. Всегда на видных местах радовали взгляд ангелы с музыкальными инструментами, славившие Христа. О рае напоминали висевшие в бумажных корзиночках мандарины и искусственные цветы. Про белые елочные цветы (чаще розы) детям рассказывали, что в них превратились пеленки Богомладенца, повешенные матерью на куст. Красные цветы символизировали распятие Спасителя. Со временем цветы трансформировались в банты. Свежие яблоки и заменявшие их с 1848 года елочные шары укоряли людей в грехопадении. Орехи в золотой или серебряной фольге были аналогом яблока грехопадения. Картонные или стеклянные рыбки вешались как один из символов христианства. Колокольчики напоминали о церковном благовесте. Елочные бусы были символом бусин из ладана и смирны в дарах волхвов. Коробочки и сумочки для сладостей нередко по форме и цвету напоминали золотые украшения в этих дарах.

Часто на елках можно было увидеть игрушечные фигурки волхвов на верблюдах, овечек, вола и осла. Подобный набор украшений помогал объяснить ребенку сюжет Рождества Христова.

Традиция вешать на елку фигурки разных животных и дарить ребенку милых зверят первоначально была связана с рассказами о мирной жизни хищников и травоядных в райских кущах и организацией детских игр в Ноев ковчег. Эти игрушки обычно покупали парами. Для детей постарше «зоопарк» на елке напоминал об уроках географии и зоологии. Продавались комплекты картонажных зверей и птиц всех континентов. При изготовлении животных часто делали и мать с детенышем.

Русификация рождественской елки породила игрушки, изображающие снежную зиму и зимние забавы. Елочные ветки и крестовину украшали «снегом» из ваты. Из нее же делали заснеженные избушки, снеговиков, детей с санками и коньками, лошадок с санями. Животный мир русского леса и русской сказки с зайцами-беляками, пушистыми лисами, неуклюжими медведями, серым волком был и на елке, и в подарках под ней.

Обязательное чтение в начальной школе басен Крылова привело на елки животных из этих басен. Мартышка с очками или ворона с сыром забавляли и поучали, продолжая просветительскую традицию елки.

Праздничное застолье обозначалось чудесными стеклянными русскими самоварчиками и чайничками. Их делали кустари в Круговской волости Клинского уезда – старейшего в России места производства елочных игрушек из стекла.

Флажки на елке были производными от церковных хоругвей, поэтому они и крепились сверху за узкую часть полотнища. На них рисовали события рождественских дней в Вифлееме. Но со временем на елку стали вешать и морские сигнальные флажки (для забавы мальчиков) или флаги разных христианских стран (для осознания детьми широты христианского мира).

В конце XIX века в продаже был большой ассортимент готовых елочных украшений из стекла, картона, оловянной фольги, ваты и природных материалов (орехов, шишек и желудей). Их можно было заказывать по каталогам поштучно и наборами. Но в большинстве семей отдавали предпочтение продававшимся в писчебумажных лавках напечатанным на плотной бумаге разверткам бумажных фонариков, домиков и саночек. Там же покупали и цветную бумагу, фольгу, клей и краски для изготовления игрушек. Самоделки делали всей семьей. При этом заботились не столько о развитии трудовых навыков ребенка (словосочетание «мелкая моторика» в педагогике того времени было не известно), сколько о понимании им радости от создания рукотворного чуда для других людей.

Еще одним мотивом самодельного изготовления игрушек в богатых семьях был отказ от покупки готовых изделий, производимых с нещадной эксплуатацией наемного детского труда. Ведь при кустарном производстве столь маленьких недорогих вещиц нередко использовались пятилетние работники с двенадцатичасовым рабочим днем.

Подарки в виде больших игрушек и книжек с картинками клали под домашнюю елку. Советский читатель никогда не задумывался о причине появления в английской книжке про плюшевого медвежонка Вини-Пуха старого игрушечного ослика Иа-Иа. А ведь осел, гревший своим дыханием младенца Христа, был более типичным рождественским детским подарком, чем вошедший в европейскую моду только с 1902 года плюшевый медведь.

Для девчушки под елкой лежали новые куклы, колыбелька или саночки для них. Даря дочке куклу, родители старались показать ей приемы проявления нежности к игрушечному малышу, рассказывая о любви Девы Марии к маленькому сыну. Очень популярны были и куколки-пеленашки на елочных ветках.

Военная тематика на елке встречалась редко. Но среди рождественских подарков мальчишке солдатики и игрушечное оружие были обыкновенны. Их дарение должно было сопровождаться внушением, что с оружием он будет защищать сестер с их куклами от злого царя Ирода. Тем самым детям напоминали об истории избиения младенцев в Вифлееме.

Бывали куклы и для мальчиков. Например, храброго пожарного дарили для подражания герою.

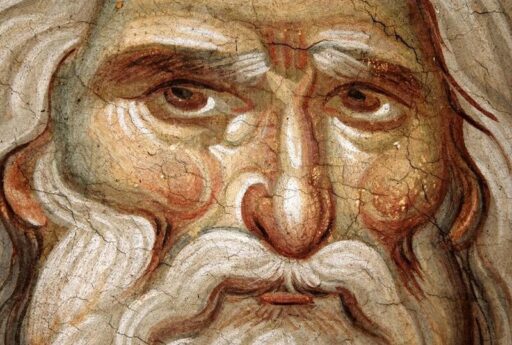

По традиции игрушка с елки становилась собственностью ребенка. А вот все съедобные подарки давались для того, чтобы он мог поделить их между всеми близкими и друзьями, хоть на миг уподобляясь святителю Николаю. Поэтому в коробочки и пакеты старались положить мелкие конфеты, пряники, яблочки и орешки – благодаря этому обычаю ребенок мог оделить лакомствами большее число близких.

В менее набожных семьях со славянофильскими взглядами допускалось знакомство детей с Дедом Морозом. Он был педагогически удобен в общении с озорниками, так как ему полагался не только заплечный мешок с подарками, но и розги. Изображали Деда в праздничной зимней одежде боярина допетровской Руси. Шуба и рукавицы чаще бывали синими. Фигурку ставили возле елки, но не вешали на нее. Никаких спутников-животных у русского Деда Мороза не было. А вот его транспорт следовал за техническим прогрессом и от охотничьих лыж дошел до автомобиля и аэроплана.

На рождественских открытках спутником деда Мороза бывал ангел Рождества. Ангелочков изображали и готовившими детские подарки.

На празднике встречались дети в костюмах овечек, кукол, елочек, свечек и подростки в облике ангелов, волхвов и пастухов. А вот Дедом Морозом до 1917 года не наряжался никто. Не было на рождественской елке и Снегурочки.

Рождественским утром подарок от незримого Деда Мороза появлялся только под подушкой у некоторых самых маленьких детишек. Обычно лакомства клали в новенькие чулочки, брызгали водой и на ночь выносили в сени. Перед пробуждением ребенка ледяной подарок клали по подушку, а малыша лет трех-пяти будили громким стуком в окно или в сенях. Мол, Дед Мороз уходит. Сомневаться в морозном происхождении найденного обледеневшего подарка не приходилось.

Детям постарше подобная забава не полагалась. В семь-восемь лет отрок уже должен был быть готов к простейшему самоанализу и ответственности за свои поступки в христианском понимании.

Среди елочных ветвей в светской семье можно было увидеть игрушечных акробатов, клоунов и танцовщиц, цирковых животных, музыкальные инструменты. На подарочном столике (но не под елкой) могли лежать карнавальные маски, как на картине художника начала XX века С. Жуковского «Елка». Так мир цирка взывал к милости людей, осуждавших лицедейство. Ведь у циркачей нет другого способа заработка. Поэтому среди подарков мог ждать нежных объятий доброго маленького хозяина и тряпочный клоун.

Святочные карнавалы проводились в очень немногих богатых семьях. Детский домашний праздник устраивали днем, приглашая родственников, друзей и, порой, детей прислуги. На нем показывали представление в картонном вертепе. Очень часто устраивали живые картины рождественской тематики или показывали туманные картины через волшебный фонарь. В славянофильской семье могли поставить и русскую зимнюю сказку.

Приветствовалось детское чтение стихов и басен. Для старших детей читали по ролям святочный рассказ.

Хоровод вокруг домашней елки бывал редко и только для малышей. Танцы проводились с соблюдением танцевального этикета. Известная русская песенка про родившуюся в лесу елочку на слова Р. Кудашевой с музыкой Л. Бекмана впервые была исполнена в 1903 году. Но, кроме знакомых сейчас каждому слов, в ее первой публикации был еще и куплет, выражавший благодарность за праздник. В тексте слово «Елка» писали с большой буквы, как имя. Ведь вежливость – неотъемлемая часть культуры.

Веселей и дружней пойте, деточки!

Склонит Елка скорей свои веточки.

Выбирайте себе, что понравится.

Ах, спасибо тебе, Ель-красавица.

После ухода маленьких гостей остатки опустошенной елки летели в печку. Новый год, отмечавшийся после Рождества, был второстепенным праздником.

В.Д. Орлова

Публикация журнала

«Тамбовские епархиальные ведомости»