Более 1150 лет прошло с того времени, когда славянские народы миссионерскими трудами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия были просвещены светом Христовой истины. Их имена у славян вызывают чувства благодарности и благоговения. Особая ценность просветительского служения святых братьев заключается в том, что благодаря им славяне обрели родной язык, через который получили возможность воспринять богатые духовные сокровища христианства и культурное наследие Византийской империи. Когда и как возникло почитание этих святых в славянских странах? Об этом рассказывает митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Константинополь испытывал постоянное давление со стороны многочисленных славянских племен, но стремился не подавлять их силой, а использовать возможности дипломатии и христианской миссии, желая просветить язычников и сделать своими братьями во Христе, а значит, и союзниками.

Второй по значению город Византийской империи Фессалоники также неоднократно терпел набеги северных соседей. Начиная с VI века по Рождестве Христовом племена славян безуспешно пытались штурмовать этот город. Некоторые славяне оседали в империи, к западу и востоку от города Фессалоники. «Области, где поселились они, византийцы стали называть «склавиниями»¹. Постепенно славяне принимали православную веру и «из врагов и захватчиков переходили в категорию «подданных» и «союзников»»¹.

Ко времени рождения в Фессалониках святых братьев Кирилла и Мефодия славяне, осевшие в Македонии, стали мирным народом, а славянскую речь можно было услышать и в самом городе. Отец братьев, Лев, занимал должность командира воинского подразделения Византийской армии. Мефодий был значительно старше своего брата: он родился в 815 году, а Кирилл – в 827, и при крещении ему дали имя Константин. Братья получили прекрасное образование: их учителями были лучшие риторы Фессалоник.

После окончания обучения Мефодия назначили управлять одной из провинций, где жили славяне, а Кирилл отправился для продолжения обучения в Константинополь, где среди его учителей был и Патриарх Константинопольский Фотий. Закончив обучение, Кирилл отказался от светской карьеры и поначалу занял должность патриаршего письмоводителя, после чего на шесть месяцев поселился в монастыре на Босфоре. Затем он стал преподавать частным образом философию в Константинополе и в возрасте 24 лет выбрал то поприще, на котором ему предстояло принести неоценимую пользу Церкви – он стал заниматься дипломатической и миссионерской деятельностью, «которые в Византийской империи были связаны друг с другом теснейшим образом. Поскольку император был защитником Православия и царствовал «по милости Божией», империя по самой природе своей стремилась к распространению христианской веры»¹.

Первая его миссионерская поездка состоялась в составе делегации на переговоры с арабским халифом в город Самарру. Здесь он вел богословские беседы с представителями ислама.

Вскоре в жизни обоих братьев произошли важные изменения. Мефодий принял монашество в монастыре на горе Олимп. В этой же обители поселился и Кирилл, но в монахи не постригся. Как известно, он принял монашество незадолго до своей кончины.

В 860 году последовала миссия святых братьев в Хазарию, с которой Византия поддерживала добрососедские отношения. Одной из причин поездки являлись постоянные нападения племен славян-русов как на Хазарию, так и на Византию. Хазарский каган просил императора прислать к нему делегацию, в состав которой непременно должен входить человек, имевший способности вести богословские диспуты. В результате миссионерских бесед Кирилла и Мефодия 200 представителей хазарской знати приняли Православие.

По возвращении из хазарской миссии Мефодия назначили настоятелем монастыря Полихрон с возведением в сан игумена.

В 862 году в Константинополь пришло послание от Моравского князя Ростислава, который желал иметь учителей для своего народа, уже принявшего христианство и нуждавшегося в духовных наставниках. Князь Ростислав просил прислать учителей, способных создать письменный язык для славян, на котором можно было бы читать Священное Писание, а также служить Божественную литургию. Эту миссию возложили на братьев, вошедших в историю цивилизации под именами святых Кирилла и Мефодия.

Кирилл недоумевал, как можно создать письменность, если у славян не было еще своего алфавита. Житие братьев указывает на то, что «Бог, Который слышит молитвы своих рабов, быстро открыл ему письмо, и тогда он изобрел буквы и начал писать слова Евангелия: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог»². Этим подчеркивается, что основы славянской письменности заложены промыслительным действием Божиим.

После создания языка Кирилл перевел основные богослужебные тексты, Евангелие, молитвы.

Миссия братьев развивалась в Паннонии, где проживало много славян, а закончилась в Венеции. Жизнь Кирилла завершилась в Риме в 869 году, ему было всего 42 года. Его брат Мефодий скончался в 885 году. Моравская миссия стала важнейшим периодом жизни святых Кирилла и Мефодия и их главным просветительским делом, совершенным с 863 по 867 год.

Границы Моравии ученые определяют в пределах современных Словакии, южной Чехии и Польши, Словении и Восточной Германии. Это было первое славянское государство, о котором историки спорят до сих пор. Труды святых равноапостольных братьев по просвещению славян и по утверждению среди них христианства коснулись практически всех славянских народов. Именно от Кирилла и Мефодия они получили письменность и стали читать Священное Писание на родном языке.

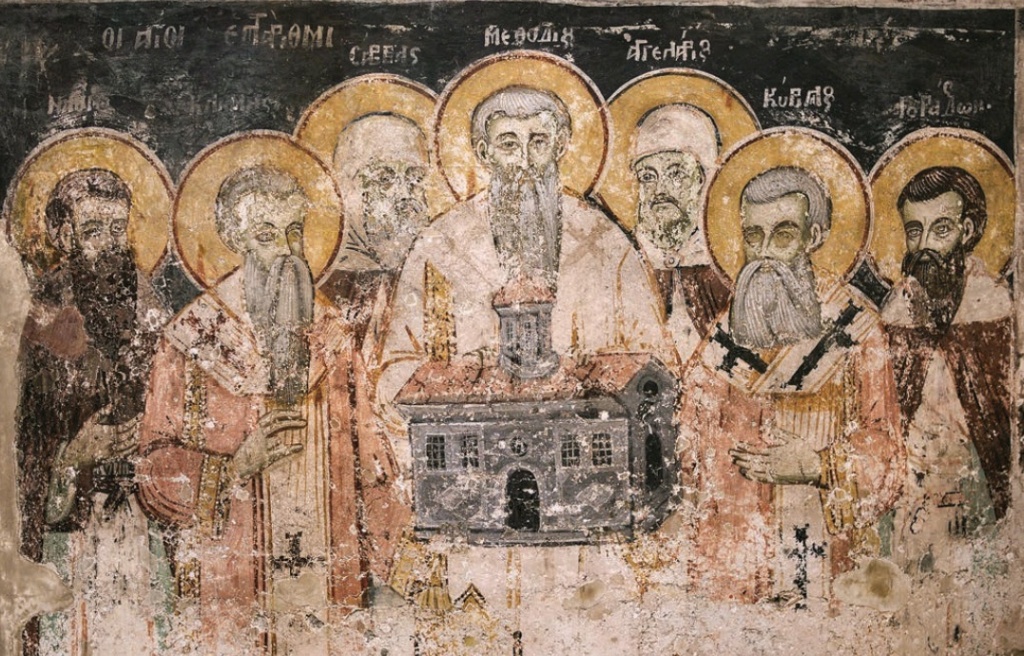

Ученики святых братьев Горазд, Климент, Наум, Савва, Ангелларий и др. продолжили их миссионерское делание.

Наследницей Моравии в распространении христианства среди славян стала Болгария.

Когда была крещена Русь, она получила фактически уже готовый набор богослужебных текстов и письменность, которая поставила русов в один ряд с другими народами.

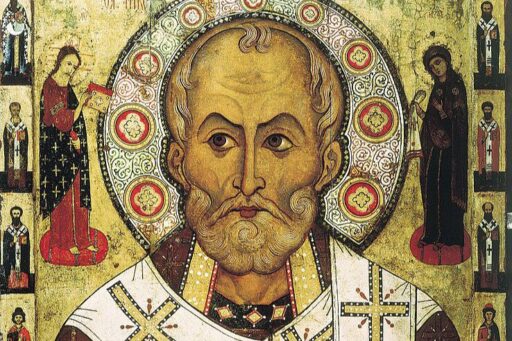

Почитание святых началось сразу после их кончины, о чем свидетельствует тот факт, что было составлено три варианта жития, а также служба святым. Уже в XII веке на Руси появились изображения святых, в частности, «в жертвеннике и на столпах южного придела во имя святых Антония и Феодосия в Софийском соборе в Киеве. Впоследствии русские иконописные подлинники помещали указания, как изображать святого Кирилла Философа»².

Составленные службы и слова имелись в Прологах и Четьях-Минеях, а значит, читались во время совершения богослужений. На Руси было составлено несколько служб святым равноапостольным братьям: «В служебных Минеях Московской Синодальной библиотеки, относящихся к концу XII или началу XIII столетия, сохранились полная служба святому Кириллу (14 февраля) и канон обоим просветителям (6 апреля). Другой канон, в апрельской Минее под 6-м числом, имеет следующее надписание: «Святыма учителема Словеньску языку, Кирила философа и блаженаго Мефодия». Примечательно, что по примеру греческих канонов он имеет акростих: «Кирила философа и блаженна Методия пою»»² (акростих, а по-славянски краестрочие или краегране́сие – особым образом составленное произведение, в котором начальные буквы строф складываются в осмысленный текст – прим.).

Во второй половине XIX века в Русской Церкви была составлена еще одна служба святым. «Преосвященный Антоний (Амфитеатров), епископ Смоленский (1859–1866), движимый чувством личного глубокого почитания святых Кирилла и Мефодия, составил в их память и прославление последование целой службы, в которой выразил общенародную любовь к первоучителям славянским и в песнопениях церковных испросил их молитвенных ходатайств пред Престолом Божиим о любящих их людях русских»².

Равноапостольный Кирилл, будучи богословом и прекрасным полемистом, оставил после себя и ряд литературных трудов, в основном поучений. «Имя Кирилла Философа пользовалось широкой популярностью в средневековых славянских литературах»³. Эти сочинения оказали значительное влияние на формирование духовной литературы славянских народов, в особенности в Болгарии, куда в 869 году, после смерти равноапостольного Кирилла, переселились его ученики.

Наибольшее почитание святых в Болгарии было в X–XI вв. Существовало даже предание о том, что святой Кирилл являлся крестителем болгарского народа. Ярким свидетельством почитания святого в то время стала «Похвала Кириллу», написанная его ближайшим учеником – святителем Климентом Охридским.

В Сербии и Хорватии, территория которых до 1219 года входила в состав Охридской архиепископии, первого автокефального церковного образования Болгарского царства, братья также пользовались особым почитанием. Святым братьям было составлено девять сербских служб, последняя появилась в XVI столетии. Сохранилось также четыре списка сербских и хорватских житий святого Кирилла, которые в целом верно отражают основные этапы жизни святого, при этом подчеркивается, что именно солунские братья дали всем славянам богослужение на понятном им языке.

Под властью турок почитание Кирилла и Мефодия у славянских народов несколько ослабело, однако даже в этих условиях славяне не забывали о своих просветителях, и уже с XVII века, например, в болгарских храмах появились новые иконописные изображения святых.

По мере того, как ослабевало влияние Османской империи в славянских землях, восстанавливалась и традиция почитания равноапостольных братьев. 11 мая 1851 года в городе Пловдив в Болгарии день памяти святых просветителей был отмечен как общенациональный праздник. В борьбе болгар за свою независимость святые Кирилл и Мефодий стали символами национально-освободительного движения. «Болгарский центральный революционный комитет опубликовал в 1871 году прокламацию с призывом: «Братья болгары! Молитесь нашим святым, равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, и готовьтесь к бою!» Болгарский революционер В. Левский переписал тропарь равноапостольным Кириллу и Мефодию в рабочую тетрадь, а Г.С. Раковский и Л. Каравелов опубликовали несколько статей о славянских просветителях⁴.

Именно в Болгарии стали строиться первые храмы, посвященные святым просветителям славян. В 1861 году был освящен храм в Тырново, впоследствии появились храмы еще в нескольких городах и селах. В их честь называли школы, им устанавливали первые памятники.

Можно сказать, что Болгария в XIX веке стала центром почитания святых славянских просветителей. После обретения Болгарией независимости 24 мая был установлен государственный праздник. «Даже в коммунистический период день Кирилла и Мефодия всегда торжественно отмечался в Болгарии: учащиеся и деятели культуры проводили шествия и возлагали венки к памятникам и изображениям славянских просветителей, проходили научные и культурные мероприятия. 30 марта 1990 года Народное собрание Болгарии объявило 24 мая общенациональным праздником – Днем болгарского просвещения, культуры и славянской письменности⁴.

Почитание святых Кирилла и Мефодия в XIX веке имело своим основанием то, что славяне видели в них вдохновителей борьбы за национальную независимость, так как в те времена многие славянские народы находились под властью двух империй – Османской (сербы, болгары, хорваты, македонцы, боснийцы) и Австро-Венгерской (чехи, словаки, русины, украинцы).

Вторым и, пожалуй, важнейшим основанием почитания являлось восприятие братьев как духовных и культурных просветителей. Во всех четырех университетах России в 1862 году была учреждена стипендия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В 1863 году Святейший Синод установил день общероссийской памяти святых просветителей 11 мая по старому стилю (24 мая по-новому).

Особенно торжественно праздновалось 1000-летие со дня кончины святого Мефодия в 1885 году. Все торжества приобрели не только церковно-общественное, но и государственное значение. Были напечатаны брошюры с житием святых, распространявшиеся бесплатно. Помимо крестных ходов, которые проводились во всех городах Российской империи, в Москве было проведено заседание Славянского благотворительного общества.

Со второй половины XIX века в России стали строить храмы, посвященные святым просветителям. В основном это были домовые храмы в начальных и средних духовных учебных заведениях. Нередко в честь славянских учителей называли церковно-приходские школы.

Со временем в России укоренилось почитание равноапостольных братьев как покровителей всех учащихся.

В ХХ веке богослужебное почитание равноапостольных братьев в Русской Православной Церкви продолжалось в соответствии с церковным уставом и календарем. В 1969 году в Церкви, как и во всем славянском мире, торжественно отпраздновали 1100-летие со дня кончины святого Кирилла. Не забывали о братьях и в сфере науки. В 1963 году в Москве провели конференцию, посвященную 1100-летию создания славянской письменности.

В 1985 году государство объявило 24 мая Днем славянской культуры и письменности. С тех пор в городах России проводятся мероприятия и славянские фестивали с разнообразной духовно-культурной программой.

Память о святых просветителях славян живет в сердцах всех, кто читает и говорит на одном из славянских языков. «Старославянский язык – это первый литературный язык славян, возникший в IX веке в результате переводов христианских богослужебных книг с греческого языка. Таким образом, первый славянский литературный язык возник как язык священный. Заслуга почина в созидании старославянского языка принадлежит первоучителям славянства святым братьям Кириллу и Мефодию»⁵.

Церковнославянский язык явился важным фактором, объединившим многие славянские народы, ныне населяющие Болгарию, Боснию, Македонию, Сербию, Словению, Хорватию, Польшу, Чехию, Словакию, Россию, Украину, Беларусь и другие страны. Первыми учителями славян была проведена огромная работа по выявлению звуков языков славянских народов с целью разработки специальной азбуки, которая смогла бы дать начало славянской письменности. Им удалось совершить то, что невозможно было бы без помощи свыше.

Созданный братьями славянский язык представляет собой уникальное явление, обладающее всеми свойствами живого развивающегося языка. Став богослужебным языком, он позволяет и в настоящее время создавать оригинальные богослужебные тексты: каноны, молитвы, акафисты. При этом на протяжении многих столетий церковнославянский язык не воспринял слова и выражения из мирской обыденности и не подвергся тем негативным воздействиям разговорной речи, которые ощущают на себе все современные языки мира.

В становлении и развитии русского литературного языка церковнославянский язык сыграл определяющую роль, значительно обогатив его словарный запас и грамматический строй. Святых Кирилла и Мефодия можно по праву назвать и первыми учеными-славистами.

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Публикация журнала

«Тамбовские епархиальные ведомости»

_________

¹ Тахиаос А. Святые братья Кирилл и Мефодий, просветители славян. М., 2005.

²Филарет (Вахромеев), епископ. Церковно-богослужебное почитание святых братьев Кирилла и Мефодия в России. ЖМП. 1969. № 7.

³ Турилов А.А. От Кирилла Философа до Константина Костенецкого и Василия Софиянина. М., 2011.

⁴ Православная энциклопедия. М., Т. 34.

⁵ Камчатнов А.М. Старославянский язык. Курс лекций. М., 2009.