В нынешнем году церковное чествование Третьего Лица Святой Троицы – логическое продолжение праздника Пятидесятницы – промыслительно совпало с днем памяти двух очевидцев событий – апостолов Варфоломея и Варнавы. Один из них, святой Варнава, первый от семидесяти учеников Христовых, особенно почитаем на острове Кипр, уроженцем которого являлся. Он родился в богатой иудейской семье и, приняв апостольский жребий, к концу жизни вернулся с проповедью о Воскресшем Христе на родину. Именно здесь в возрасте 76 лет от рук соотечественников святой Варнава воспринял блаженную мученическую кончину – был побит камнями, как гласит предание, около 62 года по Рождестве Христовом.

Апостола Варнаву православное население Кипра чтит не только как спутника и сомолитвенника вдохновенного «апостола языков» Павла и своего земляка. В V веке чудесное обретение его нетленных мощей позволило маленькой Кипрской Церкви именоваться апостольской. Тогда же она получила право самостоятельного избрания Предстоятеля и заняла почетное место в ряду древнейших Поместных Церквей.

Предание гласит, что после убийства апостола Варнавы озлобленные иудеи пытались сжечь тело, однако оно сохранилось неповрежденным. Ученик и спутник апостола Марк похоронил по иудейскому обычаю честные останки в пещере, положив на грудь, согласно завещанию Варнавы, переписанное его собственной рукой Евангелие от Матфея.

Место погребения святого Варнавы, расположенное в нескольких километрах к западу от знаменитого своей древней историей города Саламин, издавна привлекало паломников. Останавливаясь на Кипре по пути в Иерусалим, они непременно стремились посетить гробницу апостола и молитвенно почтить его память. Над местом его погребения возвели храм, рядом был основан монастырь, главный храм которого выстроен в XVII столетии на фундаменте древней христианской базилики V века.

По логике сюжета хотелось бы, конечно, описать, как ныне чтут память святого апостола его земляки, как торжественно и широко с архиерейским служением отмечается день его кончины, как нескончаемой рекой к его святым мощам текут богомольцы со всего света. Но, увы, ничего этого нет. XX век привнес новые реалии в церковную жизнь киприотов. Военная агрессия 1974 года, после которой образовалась непризнанная никем, кроме самих турок и, кажется, еще Азербайджана, Турецкая Республика Северного Кипра, разделила остров границей, появление которой помимо внешней атрибутики – КПП, пограничники, визы – имела вполне осязаемые духовные последствия.

В 1974 году православные греки северной части острова спешно бежали от наступающей турецкой армии, бросая свои дома и скарб. Обратной дороги им не было и нет. Последовательная политика местных властей все четыре десятилетия с момента трагедии была направлена на то, чтобы не допустить возврата коренного православного населения. Во-первых – численное усиление греческой общины чревато вопросом о референдуме по определению принадлежности территории непризнанной республики, итог которого не очевиден, ну, а во-вторых, за сорок лет имущество греков крепко приросло к рукам новых хозяев. Материковая Турция, кстати, всячески побуждает своих граждан к переселению на Кипр, чтобы закрепиться там более основательно.

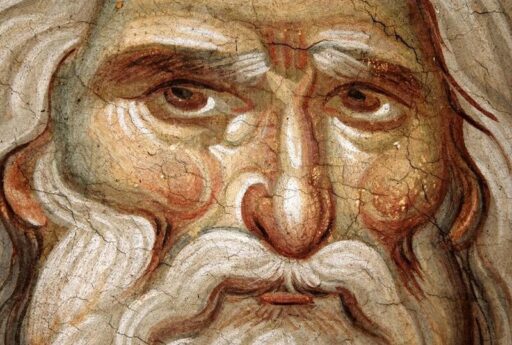

Как следствие, церковная жизнь на территории Северного Кипра находится под запретом. Иерархи Кипрской Православной Церкви с титулами оккупированных городов живут и управляют своими епархиями по другую сторону границы. Северный Кипр закрыт для паломников, его древние храмы с многовековой историей стоят заброшенными и разоренными. Новое поколение турок без особого уважения – в лучшем случае, как в музее – резвится в этих молчаливых величественных руинах с выбитыми окнами, разрисованными граффити стенами и выломанными стасидиями.

Пишу о том, что видела сама, поскольку паломничество на Северный Кипр к святому Варнаве совершить все же удалось. Разумеется, тайно. Въезжали мы – несколько православных русских, отдыхавших в Лимассоле и Пафосе – на машине под видом родственников гида, он же водитель, строго-настрого предупредившего не болтать на границе лишнего, особенно же не произносить слово «пилигрим».

Дорога к святому Варнаве вела по улицам полупустой Фамагусты, где местами сохранившаяся европейская архитектура странно контрастировала с типично восточным антуражем, мимо полей, в основном заброшенных, и поселков с домами самой современной архитектуры. Северный Кипр строится (хотя, кажется в основном на средства, идущие извне) и, словно стремительно и не вполне законно разбогатевший нувориш, стремится придать своему сомнительному имиджу респектабельность и внешний блеск. Однако это только видимость – непризнанная республика переживает не лучшие времена, оттого и не засеяны поля и почти пустыми, несмотря на ценовую привлекательность, стоят отели на морском побережье. Кое-где у самой дороги встречались небольшие христианские базилики с давно наглухо закрытыми дверями и окнами и, кажется, все лишенные крестов. Зато явно новых беленых мечетей с высоченными минаретами было предостаточно, и призывы муэдзинов с них звучали исправно и пронзительно.

Храм святого Варнавы, стоящий среди поля в стороне от дороги, был виден издали. Территория вокруг выглядела ухоженной, но очевидные следы давнего запустения все равно бросались в глаза. Монастырь во имя апостола Варнавы, обращенный турками в музей, был закрыт и, кажется, уже не первый месяц. Однако на лужайке у его стен – импровизированной парковке – стояла старенькая, видавшая виды машина, на которую мы поначалу не обратили внимания.

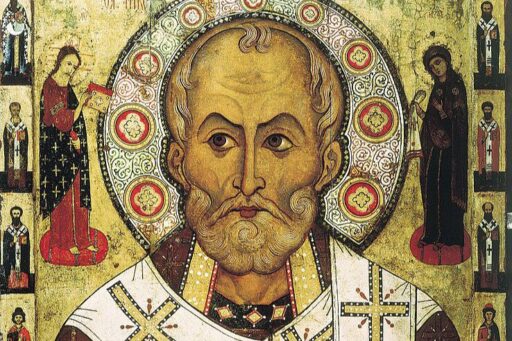

У храма гид принялся было что-то объяснять, но мы, почти не слушая, устремились внутрь. Там было пусто – лишь несколько икон на ослепительно белых стенах, более никакого убранства. Оживленно переговариваясь, поспешили спуститься по лестнице вниз, в крипту, где почивали мощи святого Варнавы. И здесь нечаянно застали сокровеннейший момент: склонившись в полутьме пещеры, три молодые женщины вполголоса читали на греческом то ли акафист, то ли канон святому апостолу.

Они явно были смущены и напуганы появлением посторонних людей, на мгновение смолкли, но затем мужественно продолжили чтение. Только уже не вслух, а вполголоса, почти шепотом. Ни одна из них не обернулась и не отошла от гробницы, как, вероятно, сделали бы у нас в России, освобождая проход новым паломникам. Они не думали, что мы паломники, а приняли нас за турок, развязно по-хозяйски ведущих себя в святом месте.

Смутившись, мы прошли вглубь пещеры, служившей, как нам рассказали, местом молитвенных собраний христиан древности. Буквально через десять минут перед гробницей никого не было – все три женщины неслышно выскользнули наружу.

Сколько мужества требовалось им, явно этническим гречанкам и оттого вдвойне беззащитным, для того, чтобы в одиночку приехать молиться святому Варнаве сюда, в заброшенное пустынное место среди полей, как жива, сильна и крепка должна была быть их вера! И они в этом явно были не одиноки. Греков на Северном Кипре, по официальным данным, осталось около десяти процентов – это те, кто не смог вовремя убежать по немощи или недостатку возможностей, а также их дети и внуки. За сорок лет родилось и выросло новое поколение. Именно его представители белят стены храма святого Варнавы, именно они приводят в порядок прихрамовую территорию, насколько это возможно. Наконец, именно они, несмотря ни на что, остаются прихожанами своих храмов, верными своим святыням.

И отнюдь не громкие международные резолюции с пафосными миротворческими призывами, а именно эта христианская верность и постоянство вселяют надежду в лучшее будущее Северного Кипра, в церковное возрождение земли святого апостола Варнавы.

Ольга Кирьянова