20 апреля в этом году весь христианский мир отмечает самый главный и радостный праздник церковного года – Светлое Христово Воскресение. Одной из первых зарубежных стран, в которой православные верующие встретят Пасху, станет Япония. Несмотря на то, что страну Восходящего Солнца едва ли можно назвать государством православным и даже скорее напротив, православная вера в ней — религия меньшинства, к восточнохристианскому учению здесь относятся, пусть со сдержанным на уровне светских политиков, но уважением. А учитывая, что в стране есть своя автономная Православная Церковь, не только продолжающая, но и развивающая традиции русского Православия, от которого и благодаря которому собственно и появилась, то Пасху в Японии, как и во всем православном мире, ждут с нетерпением, надеждой и радостью.

Что простой обыватель знает о Пасхе? Куличи, крашеные яйца, ночной крестный ход вокруг маленького храма или большого собора, красивое богослужение – и то, если говорить о российских реалиях. При словосочетании «православная Япония» – можно нарисовать в уме ветки сакуры в руках у верующих, россыпь уложенного пирамидкой риса, девушек в красочных кимоно и неизменных сандалиях-поккури, семенящих вокруг построенных в синтоистской или буддийской манере православных храмов… На самом же деле – все эти сочные восточные картинки – лишь игра европеизированного воображения. Встреча и празднование Пасхи в Японии мало чем отличается от того, как это обыкновенно проходит на канонической территории Русской Православной Церкви, поясняет клирик токийского кафедрального собора Воскресения Христова – главного храма Японской Автономной Православной Церкви архимандрит Герасим (Шевцов).

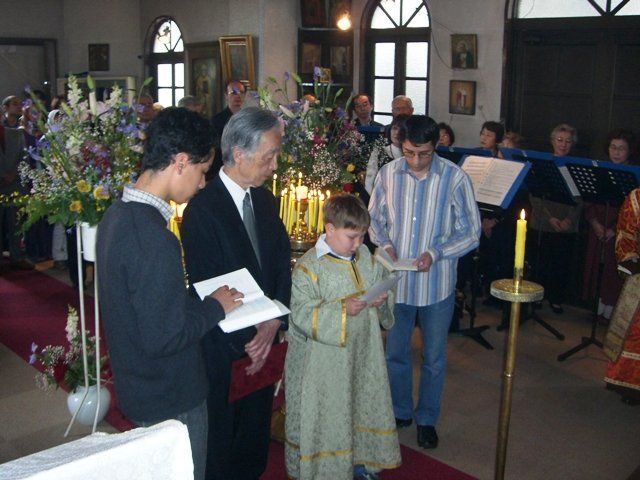

«Богослужения в Японии совершаются не на церковно-славянском, а на японском языке эпохи Мейдзи, на котором сейчас современные японцы не разговаривают. Это книжный язык, на нем преимущественно пишут книги, а на слух он почти непонятен. То есть это какой-то аналог церковно-славянского языка. Во всем остальном Японская церковь следует полностью типикону – то есть богослужебному уставу — Русской Церкви, поэтому больше никаких особенных отличий нет. Что касается самой встречи Пасхи, то, например, у нас, в Токио, также в полночь совершается крестный ход вокруг собора Николай-до. В последние годы даже не вокруг только собора, а вокруг целого квартала. Прихожане ходят с иконами, свечами, пением «Христос Воскресе». После этого начинается пасхальная утреня, потом служится литургия. После всего во многих православных храмах прихожане вместе разговляются. Некоторой особенностью, наверное, можно считать храмовую архитектуру. В провинции в некоторых храмах на пол настелены татами, поэтому некоторые японцы разуваются при входе, как это делается в любом японском доме».

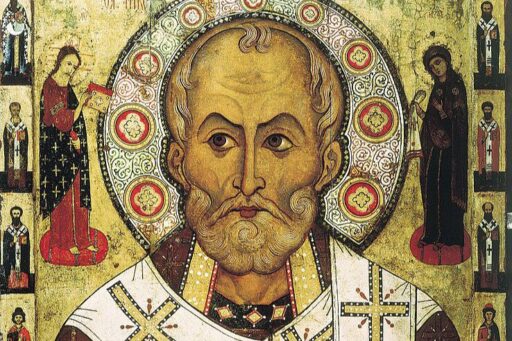

Впрочем, несмотря на минимальные различия и отсутствие так называемых «национальных мотивов» в пасхальных торжествах, Японию в целом можно назвать страной восходящей Пасхи. Здесь все словно проникнуто этим грандиозным евангельским событием. Даже главный собор Автономной Православной церкви Японии, упомянутый выше Николай-до, назван в честь Воскресения Христова. Построенный в необычном для страны византийском стиле чуть ли не в самом центре города, токийский Николай, а вернее, в силу отсутствия в японском буквы «эл», Никорай-до, что дословно означает храм Николая, появился в конце XIX века. А идея его появления принадлежала архимандриту Николаю Касаткину, которого здесь называют не иначе, как равноапостольный Николай Японский. Прибывший из относительно далекой по тогдашним меркам России, он и стал духовным просветителем японцев. И именно благодаря его усилиям жители японских островов тогда узнали о русском православии, продолжает отец Герасим.

«Он прибыл в Японию в 1861 году. Свой миссионерский путь начал со служения в храме при русском консульстве в Хакодате, и постепенно стали появляться православные японцы. Николай Японский, кстати, самолично крестил большое количество японцев. А когда еще Русская духовная миссия была перенесена в Токио, у него было заветной мечтой построить большой собор, который бы стал сердцем японского православия. И в 1893 году этот собор был построен в самом центре Токио, который мы сегодня знаем как Николай-до — Собор Воскресения Христова».

В сентябре 2012 года, когда в страну Восходящего Солнца с пастырским визитом приехал Патриарха Кирилл, у Никорая-до встретить Первосвятителя Русской Церкви собрались, кажется, все, кто на тот момент был свободен — и соотечественники, временно или постоянно проживающие в Японии, и православные японцы, и даже последователи других религий и конфессий. А радостные возгласы «Харисутосу фуккацу! Дзицу ни фуккацу!», что в переводе с японского означает известные пасхальные приветствия-поздравления, разлетались далеко за пределы храмовой ограды.

К слову сказать, неподалеку от Воскресенского собора в Токио сегодня расположен первый, и пока единственный монастырь Японской Православной Церкви. Он был образован по благословению митрополита Токийского и всей Японии Даниила в 2005 году. Но поскольку в традициях православного монашества страна Восходящего Солнца не сильна, укреплять и создавать обитель, и был направлен отец Герасим, тогда еще иеромонах Троице-Сергиевой лавры.

«Решением Синода Русской Православной церкви в 2005 году меня командировали в распоряжение митрополита Токийского и всея Японии Даниила в помощь для устроения здесь в Японии монашеской общины. И вот уже более 8 лет я служу при соборе Николай-до, но пока монашеской общины у нас не возникло. То есть появляются периодически люди, который изъявляют желание жить монашеской жизнью, по такого человека, который решил, что пути назад в мир нет — таких пока не очень много. Поэтому из монахов и насельников у нас пока только я и сам митрополит Даниил, поскольку по уставу русской церкви епископ перед своей епископской хиротонией принимает монашеский постриг».

Согласно официальной статистке, в современной Японии насчитывается порядка 30 тысяч последователей восточной ветви христианства, около 30 священнослужителей, из которых – всего два епископа и более 70 православных храма. Самый «старый» из них находится в Хакодате – одном из городов второго по величине острова страны Хоккайдо. Также построенная в честь Воскресения Христова, эта церковь, намного меньше своего токийского тезки. Однако, несмотря на скромный размер у нее достаточно внушительная паства, рассказывает священник этого храма Николай Дмитриев.

«Наша церковная традиция не прерывается ни на один день вот уже более 150 лет. Люди приходят, молятся. По церковному списку у нас примерно 500 человек. Рядом еще один храм — там 200 человек. Так что в нашем регионе порядка 700 человек, и все японцы. Поэтому нам актуален японский язык. В нашей ситуации 99 процентов верующих — это местное население. Но в тоже время мы с любовью и радостью принимаем и россиян, и русскоговорящих, у нас в свое время было много румын»

Отец Николай служит в Японии вот уж два десятилетия. Сначала – клириком подворья Русской Православной церкви в Токио. Затем, священником в соборе Никорай-до, а последние годы – в Хакодате, родине японского православия. Поскольку до недавнего времени город считался чуть ли не самым русским во всей Японии, а некоторые надписи на языке Пушкина и Чехова и сегодня можно увидеть в государственных заведениях, аэропорту и даже просто на улицах, то нет-нет, то родной язык и литургию на церковно-славянском забывать не приходится, уверяет отец Николай.

«Я служу для японцев на японском языке, ну а когда приходят наши соотечественники, то мы и общаемся и молимся и совершаем все необходимое так, как это положено на нашей Родине на церковно-славянском языке. Вообще, у нас четыре рабочих языка — японский, церковно-славянский, английский и греческий. Поэтому когда приходят люди, не владеющие японским или русским языком, то мы совершаем для них молитву на английском или по-гречески»

После службы, не важно, на каком языке она проходила – обязательная совместная трапеза. Настоящее человеческое единение происходит именно на ней. Японцы традиционно приносят (или готовят) свои блюда – суси, рис, ассорти из морепродуктов. Собравшись вокруг столов как вокруг единой Чаши, они непрерывно о чем-то говорят и смеются. И путь гостям из других стран их язык непонятен, жесты, мимика, улыбки, доброжелательность и та радость, с которой они встречают каждого пришедшего или зашедшего – все это рождает в душе настоящее пасхальное настроение. И уже не имеет значение, какой именно сейчас месяц – сентябрь или апрель. Долго шедшие к православной вере и принявшие ее разом, отчаянно, всем сердцем и душой, они всем своим видом всегда свидетельствуют это самое главное в жизни христианина – Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Милена Фаустова